これまでの「SDGs実現・ESG投資対応」記事について

6日間にわたって読んできたモニター・デロイトの「SDGsが問いかける経営の未来」。ESG投資という市場のゲームチェンジ、そして対応を迫られる企業の温室効果ガス排出規制。

こうした激変するビジネスにおいてどう戦っていくべきかを本書より読み解いてきました。

こうした世の中の変化に対応するためには抜本的な変革が必要となります。

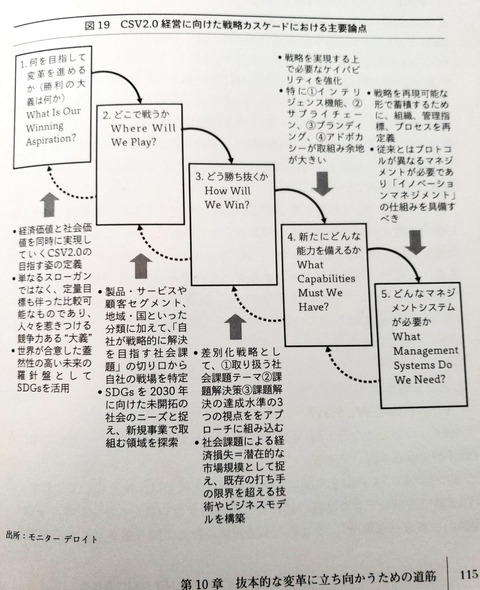

そしてその変革へ向けた“戦略”は、5つの問いに対する「選択(どうするか)」を統合したものとなり、このフレームワークを使うことで戦略を描くことが出来ます。

それがいわゆるモニターカンパニーの戦略カスケード(Strategic Choice Cascade)ですね。

まだまだ奥は深いのですが、一旦この「時代の変化⇒経営変革の対応(戦略を描く)」に触れることを一度今回のゴールとしたいと思います。

一連のSDGs実現・ESG投資対応についての記事はこちら。

「選択」が数珠のようにつながるこの図が「モニターカンパニーの戦略カスケード」です。

(p115,モニターデロイト,2018)

前回の記事ではこのうちの1つ目「何を目指して変革を進めるか」を見ていきました。

そこで重要だったのが「大義力」。いかに社会全体を巻き込めるかということが、何よりも社会課題の解決と利益とを同時に達成するCSVにおいて大切なものなのです。

大義なきビジョンを描いた企業は大義ある企業によってゲームチェンジをされ淘汰される。戦う前から勝負がついている、そんな時代がもうすでに来ているのです。

さて、そんな「変革の目指す姿」を選択した後、戦略カスケードでは残る4つの選択を積み重ねていきます。

選択2 どこで戦うか & 選択3 どうやって勝つか

この大義力のあるビジョンに続く2つ目と3つ目の問いは、戦略の中核となる最も重要な問いとなります。まずは選択2「どこで戦うか」について。1つ目の問いで社会を主語に定義された「大義」は、往々にしてこれまで既存事業で追求してきた路線の延長では達成できない新たなチャレンジを含む。そして選択3「どうやって勝つか」に続きます。

故に、“戦う場所”、すなわち事業領域を改めて問う必要がある。(中略)「自社が戦略的に解決を目指す社会課題」から自社の洗浄を特定していくに際しては、以下2点が重要な視点となる。

1つは社会価値創出という観点での競合他社との比較で、自社のポジション(強み・弱み)を明らかにするとともに、勝利とは何かをもう一段、具体化することだ。

(中略)いま1つは、社会課題による経済損失=潜在的な市場規模ととらえて、新たに参入すべき新事業領域を見極めることだ。(p116-117,モニターデロイト,2018)

2つ目の問で定義された“戦うべき場所”で、具体的にどうやって勝つかが主要論点にある。(中略)顧客のニーズに応えるだけでなく、その先の深刻かつ複雑な構造を持つ社会課題の解決にも資するようなビジネスモデルを創り出すことが必要だ。こちらの選択3は一見するとムジュンしたことが書かれているようにも思えますが、非常に実践的な内容が書かれていると思います。

第1に、SDGsに向けた取組みを単なるスローガンに終わらせないためにも、社会課題解決への取り組みがビジネス上の競争優位につながるロジックを明らかにして、戦略を組み立てる必要がある。(中略)加えて、社会課題から競争優位や新規事業を産み出すという新しい試みに向けては、実験と学習を繰り返し、高速に価値創出に挑戦するためのリーン・スタートアップアプローチも必須だ。すなわち、単に市場を社会課題の観点から分析して戦略書としてまとめるだけでは不十分であり、社会や顧客にもたらす新しい価値を常にアジャイルに創造していくことが求められるのである。(p117-118,モニターデロイト,2018)

事前にしっかりとロジックを成立させて戦略を組み立てていくことは当然とても重要です。選択2と合わせ、どこでどうやって勝つかというシナリオが論理の裏付けのもとに組み立てられていなければ行き当たりばったりで走ることになってしまいます。

そのためにきちんとロジックを組んでいくことがとても大切になりますが、ロジックだけではやり切れません。新しい世界に挑戦すると、もう本当に色々なことが起こるのです。SDGsに限らず当初の目的の通りに行くことはほとんどないでしょう。そこで、実験と学習を繰り返すリーン・スタートアップアプローチが求められるのです。やはり走りながら考える部分もとても重要になってくるということですね。最初の仮説が崩れたら即終了、ではとても変革は実現できないのです。

選択4 新たにどんな能力を備えるか

1つ目から3つ目の選択を積み重ねることで、どこでどんな風に勝つという絵なのかは描けてきますが、それではその実行をどのように行っていくべきなのかという部分についても考えなくてはいけません。例えばSDGs時代の戦いの中で、企業の事業活動の土台であるサプライチェーンがどの程度サステナビリティに対応しているのかということは、この戦略を実行する際のスピードと影響に直結する点です。

具体的には以下の4点が、特に戦略実行にあたりボトルネックとなりうる(逆にいえば、先行すれば競争優位の源泉となりうる)組織能力だ。こんなん全部あったらそりゃ良いでしょうけど、なかなか教科書通りにはいきません。

(1)インテリジェンス:世界の様々な社会課題の動向を一元的に把握し、今後企業経営に大きなインパクトをもたらす社会課題の変化の兆候を補足したり、環境変化に応じて自社への影響を分析・評価する能力。

(2)サプライチェーン:外部から問われる責任の範囲や求められる水準が刻一刻と変化する中で、戦略実行に必要な土台として、調達・生産・利用・廃棄の一気通貫でのサステナビリティを体現する能力

(3)ブランディング:単に顧客との関係を強化するだけでなく、エコシステムを構成しうる外部の多様なステークホルダー(同業他社、スタートアップ、NGO、政府・自治体、投資家等)を惹きつけ、かつ戦略実行のための要となる従業員を強くグリップし、戦略実行能力を常に強化していく能力

(4)アドボカシー:秩序(ルール)の不備とそれを変え得るパートナーを見極め、大義を世に問い、競争優位をもたらす新たな秩序を形成していく能力(p118-119,モニターデロイト,2018)

ですが例えばこのうち1つであればいかがでしょうか。

「うちはブランディングは得意だな」とか、「うちのサプライチェーンは高い水準を持っているな」とか、目指す姿の実現のために力を発揮できる種が見つかるかもしれません。

また、現在はポジションとしては明示化されていなくても「そういえば情報通は居るからインテリジェンスを得られる可能性はあるな」と社内の人材を発掘するなど、変革のための可能性は意外と身近なところにあるものかもしれません。

そしてなければ獲得しなければいけないのです。

選択5 新たにどんなマネジメントシステムが必要か

最後はマネジメントです。ここまで述べてきた戦略は、従来の事業の勝ちパターンの延長戦にあるものではなく、まさにイノベーションに向けた取組みに他ならない。選択3で「リーン・スタートアップアプローチが必要」ということが述べられていましたが、新たな世界で変革をして戦っていくのにこれまでのKPIは役に立ちません。

このようなイノベーション活動を促進していくためには、計画を立て緻密に実行し、そのPDCAサイクルを回す、主に既存事業向けのマネジメントと両立する形で、実験と学習を繰り返すことを組織的に促進するような、従来とはプロトコルが異なるマネジメントの整備が必須となる。

この「イノベーションマネジメント」こそが、ここまで述べてきた新たな経営モデルに向けたトランスフォーメーションを成功させていく上での抜本的な必須条件となるのである。(p119,モニターデロイト,2018)

どれだけ変革が進んでいるかどうかを測っていかなければならないのです。

当然この変革を進め実験を繰り返している間、これまでの事業をほったらかしにするわけにもいきませんから、既存事業のマネジメントとイノベーションのマネジメントは両立しなければいけません。

ここが難しさであり、多くの企業が躓くポイントでもあります。

しかしながらサスティナビリティ先進企業も一朝一夕にそのマネジメント体制を実現できたわけではありません。たくさんの苦労を積み重ね、今の先進企業の地位を築いているのです。

短期的な利益が相反するときにどのようにトップが意思決定をしてきたかなど、先進企業の意思決定を参考にすることは大いに役に立つ実践的なものです。

こうした事例を学ぶことがマネジメントシステムの進化のためには欠かせません。

SDGsが問いかける経営の未来

6回に亘って読んできた本書、いかがしたでしょうか。こちらの本は帯にある「産業革命と経営革命に同時に向き合う」という言葉がとても印象的な一冊です。

温室効果ガスの排出規制など、持続可能な成長に向けた取組みは産業革命のような激しい変化を要求します。しかしながらその変化は従来型の経営では実現できません。

社会課題の解決と利益の創出を同時に行う、CSV経営のみでこそこの時代に成長することが出来るのです。

SDGsが問いかける経営の未来。

企業人としてどのようにビジネスを行うことで「持続可能な成長」が出来るのか。胸に刻んで仕事に励みたいと思います。まじめなお話でした。

コメント