『呪術廻戦』が無事に連載完結して1年。この壮大な物語の結末にたどり着いた時、言いようのない喪失感と、同時に凄まじい満足感に包まれました。

読み終えた直後は、あまりの情報量と怒涛の展開とファンタに「とにかくすごかった…」という語彙力のない感想しか出てこなかったのですが、少し時間を置いて、特に印象的だったバトルシーンを何度か読み返していくうちに、自分がずっと勘違いしたまま呪術を読んでいたことに気づきました。

呪術廻戦のバトルは「領域展開をめぐる攻防の物語」なのか

皆さんは『呪術廻戦』のバトルといえば、何を思い浮かべますか?おそらく、多くの人が「領域展開」と答えるのではないでしょうか。私もそうでした。

何と言っても、五条悟が漏瑚に対して初めて「無量空処」を展開した時のあの絶望的なまでの格の違い。読者(と漏瑚)に「あ、これもう勝負決まってるやつだ」と叩きつけたあのシーンのインパクトは絶大でした。

(呪術廻戦 2巻より引用)

(呪術廻戦 2巻より引用)

「必中必殺」という、少年マンガ技の究極系。その後の真人や陀艮、そして宿儺の「伏魔御廚子」など、強者であればあるほど、その領域は芸術的で、禍々しく、そして圧倒的でした。

だから、私の中で『呪術廻戦』は、いかにして相手の領域展開を攻略するか、あるいは自分の領域展開に引きずり込むか、という「領域展開をめぐる攻防の物語」だと、ずっと思い込んでいました。そしてより強い領域展開、新技が出て勝つみたいな。ONEPIECEだとゴムゴムの暴風雨が出てきて勝つみたいな。でも、たぶんバトルのメインはそこではない。読み返して確信しました。

この物語のバトルにおける本当の主役は、もっと別で、そしていつも出ているものでした。

真の主役は「生得術式」― ルールの押し付け合いこそが呪術戦の醍醐味

結論から言うと、『呪術廻戦』のバトルにおける真の主役は、いつも出ている「生得術式」そのものではないでしょうか。領域展開はあくまで「最終奥義」や「舞台装置」であり、本当の戦いは、各キャラクターが持つ“たった一つ”の生得術式という手札を、いかに解釈し、応用し、相手の術式とぶつけ合うか、という極めて知的な頭脳戦だったのです。というか私が勘違いしていただけで、大多数の方はきっとその通りに読んでいたのではないかと思います。私は読解力が低かったので、術式で戦っているところは前哨戦ぐらいに捉えていましたが、そういう話ではありませんでした。

格闘ゲームに例えるなら、領域展開はゲージを全て使って放つ超必殺技。それももちろん大事ですが、勝敗を分けるのは、通常技の差し合い、コンボの精度、そして相手の動きを読む立ち回り…つまり、キャラクターの基本性能(=生得術式)の深い理解と応用力なんですよね。

『呪術廻戦』は、この「術式の解釈と応用」の描写が、他のどのバトルマンガよりも巧みで、丁寧だった。そう気づいた時、全ての戦いが全く違う景色に見えてきました。

そんなわけで、今回は、「あ、術式のほうがメインなんだな」と感じた具体的な場面を、物語の進行に合わせて8つほどご紹介させてください。

-

伏黒恵の成長と「十種影法術」

まずはこの物語のテーマを体現する一人、伏黒恵です。彼の領域展開「嵌合暗翳庭(かんごうあんえいてい)」は、作中終盤まで不完全なままでした。

しかし、伏黒の戦いは常に魅力的でした。なぜなら、彼の強さは領域展開の完成度ではなく、「十種影法術」という一つの生得術式を、いかに応用し、解釈を広げるかにかかっていたからです。

玉犬での追跡、鵺(ぬえ)での空中移動、蝦蟇(がま)での拘束、満象(ばんしょう)での奇襲…。伏黒は常に、限られた手札の中で「自分なりの必殺」を編み出そうと足掻き続けていました。彼が成長する姿は、まさに「生得術式の解釈を広げていく物語」そのものです。 呪術廻戦 18巻より

呪術廻戦 18巻より -

七海建人の「十劃呪法」

“大人オブ大人”ナナミンの術式「十劃呪法」は、対象を7:3に分けることで強制的に弱点を作り出すという、非常にシンプルなルールです。領域展開のような派手さは一切ありません。

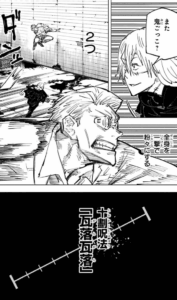

呪術廻戦 3巻より

呪術廻戦 3巻より

しかし、彼はそのシンプルなルールを、自身の身体能力と組み合わせ、冷静な判断力で徹底的に使いこなすことで、格上の特級呪霊とも渡り合いました。彼の戦い方は、ルールを押し付け、その中で最適解を導き出す呪術戦の本質を、我々に教えてくれます。 -

東堂葵の「不義遊戯(ブギウギ)」 in 渋谷事変

渋谷事変での東堂の活躍は、まさにこのテーマの真骨頂です。特級呪霊・真人の「無為転変」は、魂に触れれば一撃必殺というチート級の術式。これに対し、東堂の「不義遊戯」は“位置を入れ替える”だけ。一見すると、あまりにも分が悪すぎます。

呪術廻戦 15巻より

呪術廻戦 15巻より

しかし、彼はそのシンプルな術式を、超人的な思考速度と状況判断能力で使いこなし、真人を翻弄しました。自分と虎杖を入れ替える、虎杖と呪具を入れ替える、0.01秒の思考の中で相手の思考の裏をかき続ける…。もはや「思考の格闘技」です。術式の強弱ではなく、使い手の知性とセンスが勝敗を分けることを、これ以上なく見せつけてくれました。 -

宿儺 VS. 八握剣 異戒神将摩虎羅 in 渋谷事変

これも強烈。あらゆる事象に適応するという、まさに「後出しジャンケン最強」の式神・摩虎羅。一度受けた攻撃は二度と通じません。

この絶望的なルールに対し、呪いの王・宿儺が導き出した解答は、「摩虎羅が適応しきる前に、初見の、広範囲・高火力の技で一撃の下に葬り去る」ことでした。それが、あの領域展開「伏魔御廚子」の全開放です。

呪術廻戦 14巻より

呪術廻戦 14巻より

これは、領域展開の派手さに目が行きがちですが、本質は「摩虎羅の術式(ルール)の穴を突く」という極めてロジカルな攻略法。最強の存在でさえ、ルールの理解と応用で戦っていることの証明でした。 -

日車寛見の「誅伏賜死(ちゅうぶくしし)」 in 死滅回遊

死滅回遊で登場した日車の領域展開「誅伏賜死」は、もはや物理的な戦闘ですらありませんでした。彼の領域は「法廷」。その中で行われるのは、相手の罪を裁くための裁判です。 呪術廻戦 19巻より

呪術廻戦 19巻より

ここでは、暴力は一切通用せず、日車の術式が定めたルール(黙秘権の行使、証拠の提出など)の上で、論理と証拠をもって戦うしかありません。呪術戦が「ルールの押し付け合い」であることを、最も分かりやすい形で表現したのが、この日車の術式だったと言えるでしょう。まさに異色の天才でした。 -

秤金次の「私鉄純愛列車(プライベートピュアラブトレイン)」 in 死滅回遊

五条先生に「僕に次ぐ術師」と言わしめた秤。彼の領域展開は、なんとパチンコ『CR私鉄純愛列車』が始まり、大当たり(ジャックポット)を引くと、4分11秒間“不死身”になる…という、一見するとワケのわからない能力です。

呪術廻戦 21巻より

呪術廻戦 21巻より

しかし、これも本質は「領域」という舞台装置の上で演じられる、極めて特殊な「生得術式」。相手は、不死身の秤を4分11秒間しのぎ切るか、あるいは領域のルールそのものを攻略するしかありません。運と実力が絡み合う、唯一無二の術式バトルでした。 -

高羽史彦の「超人(コメディアン)」 in 死滅回遊

極めつけはコレです。芸人である高羽の術式「超人(コメディアン)」は、「高羽自身が面白いと思ったイメージを現実にする」という、もはや概念系の能力。攻撃力も防御力もありません。あるのは、くだらないギャグと、それに付き合わされる相手を巻き込む力だけ。

呪術廻戦 27巻より

呪術廻戦 27巻より

千年の時を生きた史上最悪の呪詛師・羂索が、この術式の前では赤子同然に翻弄され、ついには高羽の“お笑い”に付き合わされ、満足して散っていきました。最強クラスの敵が、戦闘ではなく「お笑い」という土俵で攻略される。これは、術師の強さが戦闘力だけで測れるものではなく、いかに自身の術式を信じ、そのルールを相手に押し付けられるかにかかっている、という作者からの強烈なメッセージだったと感じています。

私が「領域展開」のほうじゃなくて「術式」がメインだと今更気付いたのはこの高羽回です。 -

頂上決戦:五条悟 VS. 両面宿儺

そして、この物語の頂点を極める戦いこそが、「生得術式こそがメイン」であることの最大の証明でした。

この戦いは、確かに壮絶な領域の押し合いから始まりました。しかし、勝敗を分けたのは領域の強度だけではありません。

呪術廻戦 26巻より

呪術廻戦 26巻より

…など、もはや神々のチェスです。彼らがやっているのは、ただのパワーのぶつけ合いではなく、お互いの「術式のルール」をいかにハックし、上書きし、裏をかくかという、極めて高度なロジックバトル。そして領域は、そのためのリングだったのです。- 宿儺は、領域内での必中効果を打ち消す「領域展延」や「落花の情」を駆使して、五条の「無下限呪術」に適応しようとする。

- 五条は、領域の結界の強度を内外で反転させ、宿儺の「伏魔御廚子」を外から破壊しようとする。

- 宿儺は、伏黒の十種影法術を解釈し直し、「摩虎羅」を召喚して無下限呪術を突破する活路を見出す。

まとめ:勘違いに気づいて、もう一度『呪術廻戦』が面白くなった

『呪術廻戦』をONEPIECEの必殺技みたいに「いつ次の強い領域展開でるんだろ」マンガではなく、「各キャラクターが与えられた唯一無二の“理(ことわり)”=生得術式を、いかに解釈し、知恵と工夫で戦うか」という視点で読み返すと、全ての戦いの解像度が格段に上がります。なぜこのキャラクターはこの場面でこの技を使ったのか。なぜこの術式が、あのチート級の術式を攻略できたのか。その全てに、緻密なロジックが張り巡らされていることに気づかされるはずです。

もしあなたが、私と同じように「呪術廻戦って領域展開がすごいよね!」と思っていたなら、ぜひもう一度、今度はキャラクターたちの「術式」そのものに注目して読み返してみてください。きっと、この壮大な物語が、二度、三度と美味しく味わえるはずです。名作は何度読んでも新しい発見がありますね。

コメント