昨日、FF13(ファイナルファンタジー13)を初めからプレイしてみました。

Vジャンプで「FF13」「アギトFF13」「ヴェルサスFF13」などなど色々な作品が出るらしい、という記事を読み、子供心に「大丈夫かそれ…」と心配してしまったものでした。

案の定、そもそも私の子供時代に発売されることはなく(2006年に発表されて2009年に発売されているので、その3年の間に私が大学生になりゲームから離れてしまいました)アギト13は「FF零式」に、ヴェルサス13は「FF15」に、という凄まじい迷走っぷりを示していました。何があったんだ。

そんなFF13について、自称FF好きの私がちょっと考えてみたいと思います。

(※FF3,4,5,6,7,8,9,10,12,15PE,CCをクリアしているのでとりあえずそう名乗らせてください)

賛否両論なファイナルファンタジー13

さてこのFF13、非常に賛否両論に分かれる作品です。大人が賛否両論という言葉を使うときは、つまり「否が多い」ということですね。

パリ・ダカールラリースペシャルだろうとコンボイの謎だろうと、どんなゲームでも前向きに遊ぶのが信条の人間なので、個人的には評論というのはあまり好きではありません。

ですが、そんな私が少しメタスコアを見るだけでも、やはりFFシリーズの中でFF13の評価が厳しい事実が確認できます。

実際わたしも(たぶん480円ぐらいで)2016年にFF13を購入していたようで、PS3に1時間だけのプレイ記録が残っていました。60分で投げていたようです。

あれから5年が経ち、2021年の私は少し忍耐強くなったので

昨日1時間40分プレイし、さっそく記録を更新しました。

2016年は良い部分も悪い部分も自分の中でうまく消化することが出来ずただ投げていたのですが、

今回自分の中で少し整理が出来ましたので書かせていただきます。

FF13の代表的なネットスラングから問題点を考える

FF13といえばこの2つのネットスラングが頭に浮かびます。①光速の異名を持ち重力を自在に操る高貴なる女性騎士

②パルスのファルシのルシがパージでコクーン

どちらもよくFF13の印象を捉えているなあと感心します。制作者側がどう作っているか、発信者がどういう意図で書いたかはともかく、プレイヤー側として感じる気持ちが上手く表現されているというか。この言葉が内外でバズったこと自体が共感を呼ぶ表現だったことの証明だと思います。

具体的に言えば、

①主人公があまり親しみの持てないキャラクターであること

(よく分からない修飾子がいっぱいついていてつまりよく分からない)

②専門用語が多すぎて意味が分からないこと

あたりが共感を呼んだのではないでしょうか。

まあ間違いなくそうなんです。

でも、よくよく考えたらFFっていつもそうですよね。

まず②の専門用語問題について。

FF7の魔晄炉だって、FF8のガーデンだって、FF10のシンとスピラだって、FF12のイヴァリースだってよく分からないじゃないですか。

どれも独自設定に専門用語てんこ盛り。何ならあの有名なマテリアだって思いっきり専門用語です。

そして①について。

FF7だって冒頭の設定は「寡黙な元ソルジャー」。

FF10に至っては「口達者なブリッツボールの人気選手」。

FF13の「光速~」は発売前の雑誌からのネタですが、ライトニングさん自体は「寡黙な女性逃亡兵」って感じでしょうか。これはほとんどFF7と一緒です。

つまり①も②も従来のFFの流れからすればそれほど違和感のない設定のはず。

ということは、FF13の問題点は実はここではないのです。

それなのになぜこんなに①と②がネタにされてしまうかというと、

その内容自体ではなく「伝え方」に問題があった。

もっと言えば「つかみ」の「伝え方」に問題があったのではないかと、個人的には思うのです。

どこかで説明が入るのかと思ったら、本当にまったく説明がありません。

「会話の中でだんだんと明らかになる世界の謎!」みたいなのをやりたいのは分かるのですが、あまりにも意味不明な用語が多すぎて解読するモチベーションすら湧いてきません。

例えるとTOEICの長文問題を解いているときに、もう「I」と「You」以外の全単語が分からない感じです。“これは固有名詞かな??これは動詞かな?”などとアテをつけて読み解いていくしかないのですが、なんでそんなことせなあかんねん。

そしてこの専門用語が飛び交う会話の中で、キャラクターは様々な表情を見せていきます。

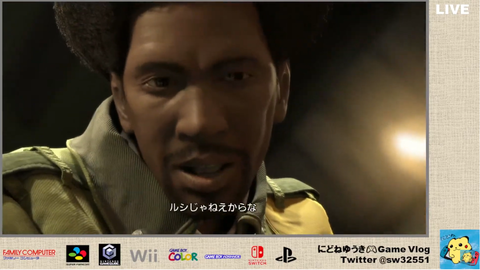

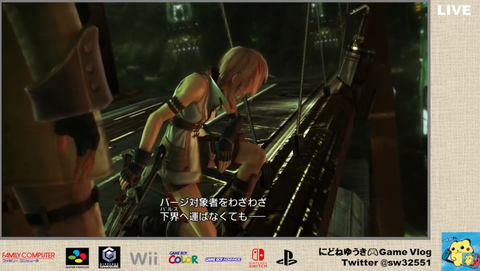

例えばこの場面では「目的は―“パルスのファルシ”‼」などとライトニングさんが発言し、

例えばこの場面では「目的は―“パルスのファルシ”‼」などとライトニングさんが発言し、

それに対してサッズおじさんが驚きの表情を浮かべてくれるのですが、何を言っているのか全く分からないのでその表情の意味も分かりません。テレビの前の私と妻の表情は完全に固まってます。

こうしてプレイヤーは置いてきぼりになります。

人間、どうも意味の分からない会話を目の前でされるとのけ者にされていると感じてしまうようで、ゲームが進めば進むほどプレイヤーとライトニングさんの間の距離はどんどん離れていきます。

ようやく100分ぐらいプレイしていると、TOEICの長文でいうと分からない単語を見つけるヒントみたいな文章が出てきて読み解きやすくなってくるのですが、時すでに遅し。

2016年の私をはじめ、そのころには何人ものプレイヤーが脱落していったことでしょう。

さて、どうすればよかったのか。

こういった専門用語がてんこもり世界にプレイヤーを誘うとき、

①専門用語と一般名詞を織り交ぜながら、少しずつ世界を見せていく(FF7方式)

②主人公を何も知らないキャラクターにして、周りに教えてもらう(FF10方式)

といった手法が用いられます。

しかしながら、FF13ではそのどちらもなく「察しろ」という斬新なアプローチがとられます。

せめて専門用語の量が半分だったら…(例えば「ルシ」を「選ばれし者」とか)

せめて主人公が何も知らない系キャラでそばに解説役が居たら…

もう少しFF13の世界の魅力はプレイヤーに伝わったのではないでしょうか。

大いに悔やまれます。

ゲームですから。

しかしFF13をプレイした方ならご存じかと思うのですが、

そのゲームがまさに…つまらないのです。

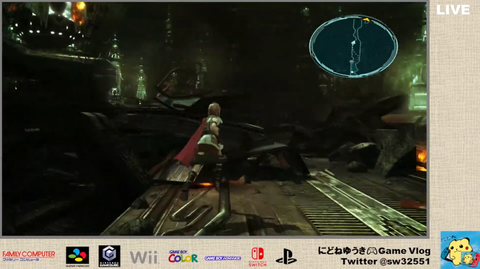

プレイされた方はご存じだと思いますが、ゲーム冒頭(1時間ぐらい)信じられないぐらいの一本道が続きます。

「一本道展開」とかではなく、物理的にマジで一本道が続きます。

道路みたいなところをひたすら奥に進みます。クラッシュバンディクーかよっていう。

そして一本道の途中にシンボルエンカウントの戦闘が入ります。

戦闘相手はめちゃくちゃ地味なおじさん達、こちらは〇ボタンを連打して「たたかう」するだけ。

FF4のセシルとカインですら「あんこく」と「ジャンプ」があったというのに。

先ほどの「意味不明な会話」にこの「一本道」と「単調な戦闘」が加わり、FF13は完成します。

この波状攻撃にやられた2016年の私はそっとディスクをケースに閉まっていたのでした。

「だんだん出来ることが増えて戦闘も面白くなる」とは聞きます。

賛否両論ということで、「面白い」という意見ももちろんあるのです。

そしてその意見を書いていらっしゃるのは、きっとその「面白い領域」にたどり着けた方々なのでしょう。

しかし、つかみが悪くて中身が良ければそれでよいのでしょうか。

ゲームにしろ動画にしろ何にしろ、このコンテンツが溢れている時代に手に取ってもらうためには「つかみ」が大事なことは言うまでもありません。

その「つかみ」でプレイヤーの立場に立ったデザインが出来なかったことがまさにFF13最大の失敗点であり、その原因は当時のスクウェア・エニックスにおけるユーザー軽視の姿勢だったのではないかなと思います。

そこを考えるヒントになるのが、同じころ2010年に発売されたFF14(新生エオルゼアの前のやつ)です。

今見ても旧FF14のグラフィックはすごく綺麗なんですよね。

良い部分がないわけではないんです。それでもやはりゲームとしてはつまらなかった。

「制作側の目指すもの、FFシリーズである驕り」と「プレイヤーが求めるもの、プレイヤーの体験価値」の間に最もギャップが生まれてしまったのがFF14であり、そしてFF13にしても根は一緒なのかなと思います。

素晴らしい世界観を作ることが最優先になってしまい、それをどうプレイヤーに届けるかという部分にまでは手が回らなかった、特に最も気を遣うべき導入部分の「つかみ」でそれが出来なかった。

昨今ビジネスの世界ではCX(顧客体験価値)が叫ばれて久しいですが、FF13やFF14の事例はゲームという趣味の世界からその大切さを教えてくれる気がします。

良いものを作ればいいわけではなくて、それをどうお客様に体験していただくかというところの設計までがお仕事なのではないかと思うのです。

まとめると

具体的に言えば、

①主人公があまり親しみの持てないキャラクターであること

(よく分からない修飾子がいっぱいついていてつまりよく分からない)

②専門用語が多すぎて意味が分からないこと

あたりが共感を呼んだのではないでしょうか。

まあ間違いなくそうなんです。

でも、よくよく考えたらFFっていつもそうですよね。

まず②の専門用語問題について。

FF7の魔晄炉だって、FF8のガーデンだって、FF10のシンとスピラだって、FF12のイヴァリースだってよく分からないじゃないですか。

どれも独自設定に専門用語てんこ盛り。何ならあの有名なマテリアだって思いっきり専門用語です。

そして①について。

FF7だって冒頭の設定は「寡黙な元ソルジャー」。

FF10に至っては「口達者なブリッツボールの人気選手」。

FF13の「光速~」は発売前の雑誌からのネタですが、ライトニングさん自体は「寡黙な女性逃亡兵」って感じでしょうか。これはほとんどFF7と一緒です。

つまり①も②も従来のFFの流れからすればそれほど違和感のない設定のはず。

ということは、FF13の問題点は実はここではないのです。

それなのになぜこんなに①と②がネタにされてしまうかというと、

その内容自体ではなく「伝え方」に問題があった。

もっと言えば「つかみ」の「伝え方」に問題があったのではないかと、個人的には思うのです。

プレイヤー置いてきぼり問題:TOEICの長文テスト大苦戦みたいな

ゲームが始まると、登場人物同士が「ファルシが」「コクーンが」「パルスのファルシが」といった謎の専門用語を一切の説明なしでお互いに使って会話をしていきます。どこかで説明が入るのかと思ったら、本当にまったく説明がありません。

「会話の中でだんだんと明らかになる世界の謎!」みたいなのをやりたいのは分かるのですが、あまりにも意味不明な用語が多すぎて解読するモチベーションすら湧いてきません。

例えるとTOEICの長文問題を解いているときに、もう「I」と「You」以外の全単語が分からない感じです。“これは固有名詞かな??これは動詞かな?”などとアテをつけて読み解いていくしかないのですが、なんでそんなことせなあかんねん。

そしてこの専門用語が飛び交う会話の中で、キャラクターは様々な表情を見せていきます。

例えばこの場面では「目的は―“パルスのファルシ”‼」などとライトニングさんが発言し、

例えばこの場面では「目的は―“パルスのファルシ”‼」などとライトニングさんが発言し、それに対してサッズおじさんが驚きの表情を浮かべてくれるのですが、何を言っているのか全く分からないのでその表情の意味も分かりません。テレビの前の私と妻の表情は完全に固まってます。

こうしてプレイヤーは置いてきぼりになります。

人間、どうも意味の分からない会話を目の前でされるとのけ者にされていると感じてしまうようで、ゲームが進めば進むほどプレイヤーとライトニングさんの間の距離はどんどん離れていきます。

ようやく100分ぐらいプレイしていると、TOEICの長文でいうと分からない単語を見つけるヒントみたいな文章が出てきて読み解きやすくなってくるのですが、時すでに遅し。

2016年の私をはじめ、そのころには何人ものプレイヤーが脱落していったことでしょう。

さて、どうすればよかったのか。

こういった専門用語がてんこもり世界にプレイヤーを誘うとき、

①専門用語と一般名詞を織り交ぜながら、少しずつ世界を見せていく(FF7方式)

②主人公を何も知らないキャラクターにして、周りに教えてもらう(FF10方式)

といった手法が用いられます。

しかしながら、FF13ではそのどちらもなく「察しろ」という斬新なアプローチがとられます。

せめて専門用語の量が半分だったら…(例えば「ルシ」を「選ばれし者」とか)

せめて主人公が何も知らない系キャラでそばに解説役が居たら…

もう少しFF13の世界の魅力はプレイヤーに伝わったのではないでしょうか。

大いに悔やまれます。

一本道と「たたかう」連打。涙が出るほどつまらないFF13冒頭

とはいえ話が分からなくても、動かしてるだけでも面白ければ何とかなります。ゲームですから。

しかしFF13をプレイした方ならご存じかと思うのですが、

そのゲームがまさに…つまらないのです。

プレイされた方はご存じだと思いますが、ゲーム冒頭(1時間ぐらい)信じられないぐらいの一本道が続きます。

「一本道展開」とかではなく、物理的にマジで一本道が続きます。

道路みたいなところをひたすら奥に進みます。クラッシュバンディクーかよっていう。

そして一本道の途中にシンボルエンカウントの戦闘が入ります。

戦闘相手はめちゃくちゃ地味なおじさん達、こちらは〇ボタンを連打して「たたかう」するだけ。

FF4のセシルとカインですら「あんこく」と「ジャンプ」があったというのに。

先ほどの「意味不明な会話」にこの「一本道」と「単調な戦闘」が加わり、FF13は完成します。

この波状攻撃にやられた2016年の私はそっとディスクをケースに閉まっていたのでした。

FF13は「つかみ」がまずかった。FF14でも見られた「ユーザー軽視」

FF13については「11章ぐらいまでいけば一本道じゃなくなる」「だんだん出来ることが増えて戦闘も面白くなる」とは聞きます。

賛否両論ということで、「面白い」という意見ももちろんあるのです。

そしてその意見を書いていらっしゃるのは、きっとその「面白い領域」にたどり着けた方々なのでしょう。

しかし、つかみが悪くて中身が良ければそれでよいのでしょうか。

ゲームにしろ動画にしろ何にしろ、このコンテンツが溢れている時代に手に取ってもらうためには「つかみ」が大事なことは言うまでもありません。

その「つかみ」でプレイヤーの立場に立ったデザインが出来なかったことがまさにFF13最大の失敗点であり、その原因は当時のスクウェア・エニックスにおけるユーザー軽視の姿勢だったのではないかなと思います。

そこを考えるヒントになるのが、同じころ2010年に発売されたFF14(新生エオルゼアの前のやつ)です。

今見ても旧FF14のグラフィックはすごく綺麗なんですよね。

良い部分がないわけではないんです。それでもやはりゲームとしてはつまらなかった。

「制作側の目指すもの、FFシリーズである驕り」と「プレイヤーが求めるもの、プレイヤーの体験価値」の間に最もギャップが生まれてしまったのがFF14であり、そしてFF13にしても根は一緒なのかなと思います。

素晴らしい世界観を作ることが最優先になってしまい、それをどうプレイヤーに届けるかという部分にまでは手が回らなかった、特に最も気を遣うべき導入部分の「つかみ」でそれが出来なかった。

昨今ビジネスの世界ではCX(顧客体験価値)が叫ばれて久しいですが、FF13やFF14の事例はゲームという趣味の世界からその大切さを教えてくれる気がします。

良いものを作ればいいわけではなくて、それをどうお客様に体験していただくかというところの設計までがお仕事なのではないかと思うのです。

まとめると

・FF13の設定自体はFFシリーズとしてそんなにややこしいものではない・ただし伝え方が悪かった。せめてFF7やFF10のような工夫が出来れば…。・ストーリーはもちろん、ゲーム性にしろ戦闘にしろ「つかみ」をもっと頑張ってほしかった

こんな感じになりますでしょうか。そして裏を返せば、これまでのFFシリーズ同様に描かれている独自の世界観はなかなか面白いものになりそうで、進めれば進めるほど戦闘や探索も楽しめそうです。2021年、どこまでやり切れるか分かりませんが、FF13を少しずつ進められたらと思います。

ライトニングリターンズまであると思うと先は長い…!!!楽しみです。

ライトニングリターンズまであると思うと先は長い…!!!楽しみです。