先日、ついに長大な物語の最終巻を読み終えました。その作品は、『進撃の巨人』です。

この物語の結末にたどり着いた時、言いようのない感情で胸がいっぱいになりました。

特に最終巻は、これまでの全ての問いに対する「答え合わせ」のような巻でした。残酷で、理不尽で、救いのない世界の中で、それでもキャラクターたちが何のために生き、戦ったのか。その根源的なテーマが、静かに、しかし力強く描かれていました。

今回は、その中でも特に私の心に深く刻まれた、アルミンとジークの対話を通して、私たちが物語から何を受け取り、どう人生を豊かにしていくのか、そんなことを少し語ってみたいと思います。

「ただそこにある」ことの価値 ― アルミンとジークの対話

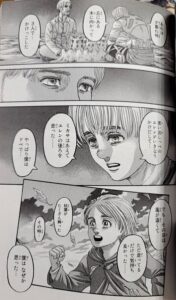

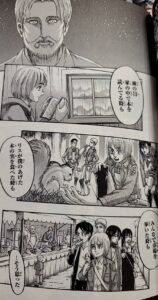

物語のクライマックス、全ての時間が交錯する「道」の世界で、生命の存在意義を見失い、虚無にとらわれたジークに対し、アルミンが語りかけます。ジークは「増えるために存在する」という生命の摂理そのものに絶望していました。しかし、アルミンが思い出したのは、壮大な作戦でも、輝かしい勝利でもありません。

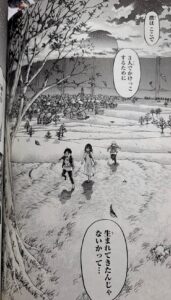

エレン、ミカサと三人で丘の木まで競争した、ただそれだけの日。温かい風、舞い散る枯れ葉、ただ走っているだけで満たされた気持ち…。

何の生産性もない、誰かの役に立つわけでもない、ただそこにあるだけの「何でもない一瞬」。アルミンは、そういった瞬間のために自分は生まれてきたのではないかと感じた、と語ります。「僕はここに来るために 生まれてきたんじゃないかって…」

「雨の日に家の中で本を読んでる時も… リスが僕のあげた木の実を食べた時も… みんなで市場を歩いた時も…」

その言葉が、ジークの心を揺さぶります。

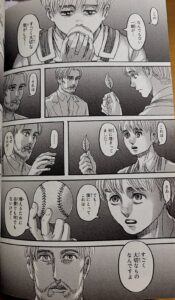

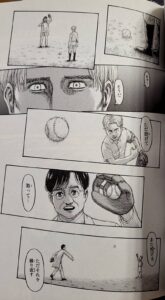

ジークにとっても、そんな瞬間がありました。それは、先代の獣の巨人クサヴァーさんと、ただひたすらにキャッチボールを繰り返した日々。

この対話こそ、『進撃の巨人』が描いた一つの大きな答えなのだと思います。生きる意味とは、何かを成し遂げることや、子孫を増やすことだけにあるのではない。ただ、風が温かいと感じたり、誰かとボールを投げ合ったり、そんな「意味の無い」瞬間の積み重ねこそが、かけがえのない人生そのものなのだと。「…何の意味も無い… 確かに…」

「でも… 俺は… ずっとキャッチボールしてるだけでよかったよ…」

残酷な世界だからこそ、その何でもない日常の輝きが、これ以上ないほど尊く感じられる。諫山創先生の圧倒的な筆力に、ただただ打ちのめされました。

名作は人生を豊かにする「刺激物」

この感覚は、『進撃の巨人』に限ったことではありません。私がこれまで触れてきた名作と呼ばれる物語には、通底するテーマがあるように感じます。

壮絶な非日常の中に描かれる「普通」の尊さ。だからこそ、私たちの心は激しく揺さぶられ、物語を読み終えた後、自分の目の前にある日常が、昨日までとは少し違って見える。

名作とは、私たちの凝り固まった価値観や日常に、強烈な刺激を与えてくれる存在なのだと思います。物語を通して、喜び、悲しみ、怒り、そして感動することで、自分の人生に対する解像度が上がっていく。そんな感覚です。

まとめ:物語を糧に、明日を生きる

『進撃の巨人』を読み終えて、私は改めて物語の力を感じました。アルミンが思い出した「何でもない一日」のように、私たちの日々もまた、特別なことばかりではありません。むしろ、仕事や家事、双子育児に追われる毎日は、単調で、時に辛いことの繰り返しです。

でも、そんな日々の中にも、子どもたちの寝顔だったり、ふと見上げた空の色だったり、コーヒーの香りだったり、そんな「意味の無い」けれど愛おしい瞬間が、確かに存在しています。

物語は、そんな日常に埋もれて忘れがちな「宝物」の存在を、思い出させてくれます。だからこそ、私たちは物語を読むのをやめられないのかもしれません。

『進撃の巨人』、まだ読んだことがない方はもちろん、一度読んだ方も、ぜひもう一度手に取ってみてはいかがでしょうか。きっと、新たな発見があるはずです。

コメント