はじめに:1年間の挑戦、その先に見えた景色

2025年7月。正直なところ、迎えるのが少し怖かったITストラテジスト試験の合格発表当日。

なんともいえない気持ちでスマホの画面を開くと、そこには「合格」の二文字がありました。

2024年4月にITパスポートの勉強を始め、最初の合格をしてから約1年。

非エンジニアで文系出身の私が、6月に基本情報技術者試験の合格、10月に応用情報技術者試験の合格、年明け1月のディープラーニングG検定の合格を経て、

これがIT系国家資格の最高峰のひとつ「ITストラテジスト試験」に一発合格した瞬間でした。

合格をすることが出来たのは何よりも勉強する時間を作ってくれた奥さん、遊ぶのを我慢させてしまった2歳の双子たち、すなわち家族のおかげだったと思っていますが、

それだけではなく、知識のインプット・アウトプットに多大な力を発揮してくれたのがGemini、ChatGPT、Copilot、Claudeなどの「生成AI」です。

ちょうど私が勉強していた2024年~25年にかけての1年は、AIが推論機能を持つように進化し、とくに年が明けてからはGemini2.5PROなど最高峰のAIを用いて試験勉強を進めることが出来ました。

とくにITストラテジスト試験の午後Ⅱ論文においては、生成AIを思考を深めるための「最高のパートナー」として活用する、という学習戦略がハマったのではないかと思います。

この記事では、経済学部出身、マーケティングと営業畑一筋だった私が、なぜITの勉強を始め、どのようにして難関の午後Ⅱ論文試験を突破したのか。

特に、AIとの膨大な対話を通じて、論文の「思考の血肉」をどう作り上げていったのかをお伝えし、皆さまの参考にして頂ければと思います。

なぜ、非エンジニアの私がITストラテジストを目指したのか

私自身が資格勉強ブログを読む際、勉強している方のバックグラウンドを参考にしていたので、私もこちらに書かせて頂ければと思います。

私の経歴は、いわゆる「IT」とは少し離れた場所にありました。経済学部経営学科を卒業後、10年以上社会人として働いてきましたが、主にマーケティングと営業の領域でキャリアを積んできました。

もともと小さいころからゲームが好きで、デジタルモノには前向きでしたが、業務におけるITという目線で見たときは、単なるPCが得意な人というレベルだったかと思います。仕事で主に使うツールはMicrosoft Officeと各種BIぐらいのものでした。

転機が訪れたのは、この1~2年のことです。日々の仕事で少しずつデータなどを扱う技術を培ってきた中で、世界中で巻き起こるDXとAIの波を目の当たりにし、正直なところとてもイヤな気持ちになりました。自分のこれまでの経験がAIで代替されてしまって、これまでやってきたことが無になってしまうと思ったのです。

しかしながら、まだまだ社会人として何十年も働かなければいけないなかで、新たな技術の台頭に対し、そういう後ろ向きな感情を持つこと自体が非常に危険で、「いわゆる新しいものを拒絶する老外になってしまう」「このままではビジネスパーソンとして時代に取り残されてしまう」という強い危機感を抱きました。

これからもお客様や市場と向き合って仕事をしていくためには、過渡期のこのタイミングでAIやDX、そしてそのベースとなっているコンピューターサイエンスやデジタル技術、システム開発に対する理解が不可欠だ。そう考え、体系的な知識を得るために情報処理技術者試験への挑戦を決意しました。

1年間の軌跡:ITパスポートから応用情報まで

いきなり高度試験を受けるという考え方もあるかと思いますが、資格取得以上に「体系的に学びたい」「自分の知識、血肉にしたい」という思いが強かったため、難易度の低い試験から順番に勉強・受験をしていきました。

結果としては、1つ1つの試験の結果が早く出ること、前回の試験の内容が次の試験へと繋がっていくこと、また仮に上位の試験に落ちても下位の試験の結果は残る、などメリットが多く、1つずつ試験を受けていくのは非常におすすめです。

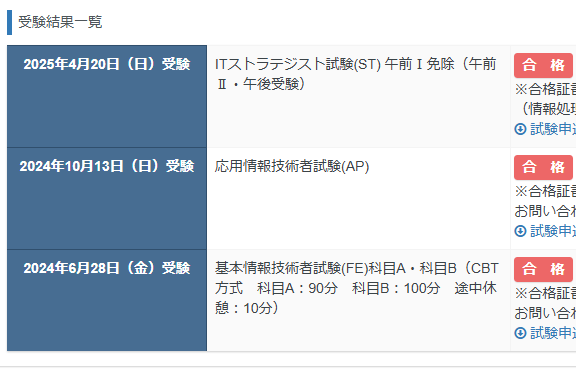

- 令和6年4月: ITパスポート合格

- 令和6年6月: 基本情報技術者試験(FE)合格

- 令和6年10月: 応用情報技術者試験(AP)合格

- 令和7年4月: ITストラテジスト試験(ST)合格

応用情報に合格したことで午前Ⅰ免除の権利を得ることができ、またこれまでの積み重ねで問題なく午前Ⅱ・午後Ⅰにも対応できました。午前Ⅱの内容はITパスポート・基本情報・応用情報の4択問題に近く、また午後Ⅰは応用情報の午後問題に近いことから、ほぼそのまま通用するのではないかと思います。

結果として、ITストラテジスト試験の勉強はほぼすべて午後Ⅱに集中することが出来たことが合格に繋がったのではないかと思います。ここからは私が取り組んだ生成AIを用いた勉強法について紹介させて頂ければと思います。

※今回、勉強法の紹介については今回の記事は「ITストラテジスト試験」に的を絞り、ITパスポート・基本情報・応用情報についてはまた別の記事にまとめさせて頂ければと思います。

午後Ⅱ論文対策:土台を築いた3冊の参考書

さて、ここからが最大の難関、午後Ⅱ論文対策についてです。いくらAIが優秀なパートナーといっても、論文の「型」や「評価されるポイント」を知らなければ、そもそも対話すら始まりません。 私はまず、先人たちの知恵が詰まった参考書を読み込むことから始めました。

特に役立ったのが、以下の3冊です。

1. 2025-2026年版 ITストラテジスト「専門知識+午後問題」の重点対策(満川 一彦 著)(ここにAmazonのリンクと書籍画像を挿入)

通称「重点対策」。まずはこの一冊で、午後Ⅰ・午後Ⅱの全体像と、論文で求められる知識、そしてオーソドックスな論文の書き方を学びました。非常にスタンダードで分かりやすく、**論文対策の「幹」**となる部分を築く上で欠かせませんでした。

2. 情報処理教科書 ITストラテジスト 2024~2025年版(広田 航二 著)(ここにAmazonのリンクと書籍画像を挿入)

通称「教科書」。こちらは論文のネタ作りや、より深い考察をする上で大変参考になりました。特に、ITストラテジストとしての思考プロセスや、経営とITを結びつける視点が豊富に盛り込まれており、自分の論文に「深み」を与えるヒントをたくさんもらいました。

3. ITストラテジスト 最速の論述対策(広田 航二 著)(ここにAmazonのリンクと書籍画像を挿入)

広田先生のもう一冊。こちらは論文の「書き方」に特化しており、より実践的なテクニックが満載です。正直、少し技巧的でクセが強い部分もありますが、他の受験者と差をつけるための「武器」として、表現方法や構成のヒントを学びました。

私の学習法としては、満川先生の本で論文の「王道」を学び、広田先生の本2冊で「戦略性」と「表現力」を上乗せしていく、という進め方でした。この3冊のバランスを取ることで、自分なりの「合格できる論文の型」が見えてきたように思います。

合格の鍵!AIとの対話で論文の「思考」を鍛え上げた全プロセス

参考書で「型」を学んだ後、いよいよAIとのトレーニングの始まりです。「論文は自分の経験を書くもの」と言われますが、非エンジニアの私にはシステム開発の直接経験はありません。そこで、自分の強みである**ビジネス視点(マーケ・営業経験)を活かせる「肌分析DX」**という一つのネタを、AIとの対話を通じて、どんな問題にも対応できるレベルまで徹底的に掘り下げました。

これは単なる添削ではありません。私とAIとの間で行われたのは、**思考の解像度を極限まで高めるための「戦略的対話」**でした。

ステップ1:課題設定とストーリーの骨子作成(私の役割)まず、私が「新人BAが定着しない」「カウンセリング品質が属人化している」といったリアルな課題と、それを解決するための「肌分析DX」というストーリーの骨子をAIに提示しました。この段階では、まだ単なる「システム導入事例」に過ぎませんでした。

ステップ2:AIによる構造化と「ストラテジスト視点」の注入ここからがAIの真骨頂です。私のアイデアに対し、AIは容赦なく、しかし的確に問いかけてきます。

- AI: 「そのDXの背景にある**事業環境(競合、市場ニーズ)**は何ですか?事業戦略との整合性は?」

- 私: 「韓国コスメの台頭と、パーソナライズ需要の高まりが背景にあります。」

- AI: 「素晴らしいですね。では、その状況をSWOT分析で整理し、バリューチェーン上のどの活動を強化するのかを明確にしましょう。それによって、あなたの提案は単なる思いつきではなく、戦略的な一手として説明できます。」

このような対話を通じて、私のアイデアは「SWOT分析」「バリューチェーン」「個別最適から全体最適へ」といったフレームワークで構造化され、経営視点を持った戦略へと昇華していきました。

ステップ3:論文の「血肉」を作るロールプレイング論文が「事実の羅列」に陥り、リアリティが不足していると感じた時、私たちは役割を変えて議論を深めました。

- 私: 「現場のBAを巻き込みたいが、どう書けばリアルになるか?」

- AI: 「私が**『AIに仕事を奪われるのでは』と懸念する熟練BAになりきるので、説得してみてください。」「私が『投資対効果は本当にあるのか』と問いただす経営層**として、あなたの提案の弱点を指摘します。」

こうした対話を通じて、**「顧客受容性への懸念」「現場のスキル陳腐化への不安」「ROIへの厳しい指摘」といったリアルな障壁と、それを乗り越えるための「熟練BAのDXリーダー任命」「AIでは代替できない人間的スキルの再定義」**といった、血の通った解決策が生まれていったのです。

ステップ4:表現力のブラッシュアップと「そこで私は、」の実践「文章が硬い」「論理が飛躍している」といった私の弱点を、AIは的確に指摘してくれました。そして、ITストラテジストとしての主体的な行動を示すための**「そこで私は、」**という魔法の言葉の使い方を、数えきれないほど練習しました。

- 課題発見: 「しかし、現場からは~という懸念が示された。」

- 主体的なアクション: 「**そこで私は、**その懸念を検証するため、自ら現場BAへのヒアリングを企画・実施した。」

この繰り返しが、私の論文に魂を吹き込み、A評価をいただけるレベルまで引き上げてくれたのだと確信しています。

これから受験するあなたへ:非エンジニアだからこそ、強みがある

私の経験から、ITストラテジスト試験は、必ずしもエンジニア経験が必須ではないと断言できます。むしろ、ビジネスの現場を知っていること、経営的な視点を持っていることは、大きな強みになります。

大切なのは、技術そのものではなく、「技術を使って、いかにビジネス課題を解決し、新たな価値を創造するか」というストーリーを、あなた自身の言葉で論理的に語れるかです。

もし、思考の整理や壁打ち相手に困ったら、AIをパートナーにしてみるのも一つの手です。彼らは驚くほど優秀なディスカッション相手になってくれます。

おわりに

1年という短期間での挑戦は決して楽ではありませんでしたが、DXとAIの時代に「取り残されたくない」という一心で走り抜けました。この合格は、ゴールではなく、新たなスタートです。ITストラテジストとして、これからも学びを続けていきたいと思います。

この体験記が、これからITストラテジストを目指す、特に非エンジニアの方にとって、少しでも勇気やヒントになれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コメント