放送からずいぶん時間がたち、新作も決まりましたが皆さまご覧になりましたでしょうか、

「ジョジョの奇妙な冒険 第5部 黄金の風」。

いやー本当に面白いですよね、ジョジョの奇妙な冒険。

私が小学校高学年になりジャンプを読む頃にはもう6部のストーンオーシャンが連載されていたのですが、ちょうど5部のPS2のゲームが出たりして大いに盛り上がっていました。

リアルタイムに6部,7部と読み、そのあと大学生のときに1部から順に読んでいったので、ある意味5部を読んだのは順番として最後になります。

少年が読めば魂が熱くなり、そして大人が読めば人が生きるということを考えさせてくれる、そんな人間賛歌の名作に大いに楽しませていただきました。

「結果」についてのディアボロと警官の対比

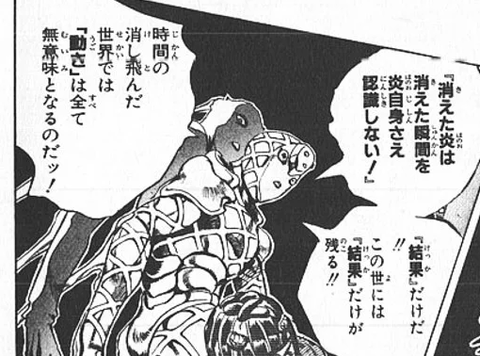

そんなジョジョ5部では非常に印象的な対比が描かれています。「結果」だけを追い求め、「過程」を吹き飛ばすスタンド能力を身に着けた「ディアボロ」。

一方で「結果」だけを追い求めるのではないと明言した「アバッキオの同僚の警官」。

この警官の一言は物語の中でアバッキオを救っただけでなく、

私たち読者にとっても、人生という暗闇の荒野に進むべき道を切り開く営みの道しるべとなってくれるものではないかと思います。

物語全体が「結果」と「過程」、そして「黄金の精神、真実へ向かおうとする意志」を見事に描き出していますよね。読むと勇気を貰える作品、それがジョジョ5部ではないかと思います。

このジョジョ5部のお話をふと思い出したのが、藤原智美さんの「検索バカ」という本を読んだ日のことでした。

「思索」が「検索」に劣化していく現代

こちらの「検索バカ」。いつものように図書館で出会った一冊なのですが、強烈なタイトルと表紙カバー裏の言葉に惹かれ手に取りました。

思考が検索に、言葉が情報に劣化していく今、私たちは「考える力」を再生できるか。タイトルとこの言葉にはっとさせられました。

さらに「空気を読め」という同調圧力が自立した思考を奪っている。

一個人として、世の中を生き抜く思索力とは?

(「検索バカ」表紙カバー裏より)

テレワークを1年半近くもしているからか、年を重ねたからかは分かりませんが、近ごろ自分の「考える力」が弱くなっているのではないかという思いがあったのです。

そしてその心当たりに「検索」という言葉も。

確かになんでもかんでもまず検索しているなという気がします。

本の中では「情報処理能力と思考力を混同していないか?」という疑問が投げかけられているのですが、まさにその通りで。

まず情報を集めるといえば聞こえはいいですが、だいたい何かコトがあると検索してネガポジ意見を集め、物事を両面から見ることを最も意識していました。

何かに触れたときに、検索していくつかのサイトを見て情報を吟味し、解決策を導き出す。

それは情報処理をしているのであって、自分自身で思考をしているわけではないんですよね。

そうして集めた情報をもとに何かを考えようとするとき、考えているつもりで集めた情報に引っ張られているだけというのが正直なところだと反省しています。

「問題の解決」と「問題の創造」

本の中では、グーグルアースを使った研究についてのエピソードが登場します。最近のニュースでは、ドイツとチェコの研究チームがグーグルアースを活用して、面白い成果をだしています。グーグルアースというのは人工衛星写真で構成される世界地図で、家や車が判別できるくらい精度の高いものです。身近で無料で使えるツールから新発見をするという、大変興味深いお話です。

これで彼らは世界の牧草地を精査しました。すると、牛や鹿たちがどこでも、食事や休憩の際は北か南の方向を向いている、ということを発見したのです。

それによって動物には、地磁気を感得する能力があるのではないかと推測されています。

(藤原,朝日新書,2008)

「なぜそれに気づいたのか、なぜこの発見が出来たのか?」という点に筆者は着目します。

その現象が世界共通であり、動物と地磁気の関係に結びつけたのは、検索による成果です。「スタートには問題意識」、本当にそうですよね。

が、その出発点はただ漠然とグーグルアースを眺めていただけではないはずです。スタートには問題意識があります。問題を、あるいは仮説を立てていたのかもしれません。地磁気と動物の関係が、もともとテーマとしてあったということも考えられます。

そうでなくても、ある時、ふと眼にした牧草地の地図に、研究者がインスピレーションを受けたのかもしれません。そのプロセスが大切なのです。

課題が与えられる、それを検索してコピペして処理する、というのではないわけです。

(藤原,朝日新書,2008)

私も試しに北海道の牧場の衛星写真を見てみましたが、特に何の発見も出来ませんでした。

いくつか牧草地を見てみたのですが、そもそも牛の姿すら発見できず。

きっかけが「あれ・・?牛がみんな同じ方向向いているな、何か理由があるのかもしれない」でも、

逆に「牛には方向が分かるかもしれない、同じ方向を向いていたりしないだろうか」でも、

いずれにせよ研究者が思索を巡らせていることは明らかです。

筆者がこのエピソードを引用したのは、「考える」という行為に対し焦点を当てるためでしょう。

私たちは「問題を解決すること」=「考えること」と考えてしまいがちですが、必ずしもそうではありません。

そもそも何が問題で、何に取り組まなければいけないのか。

問いを立てるとも言いますが、問題を創造することこそが「考える」という行為なのです。

「グーグルアースを開いて牛の向いている方向を調べて証明をしよう!」という解決策よりも、

その前の「牛の向いている方向に法則性があるのではないか?それは地磁気と関係があるのではないか?」という点こそが思考なのではないか、ということですね。

私たちはともすれば「問題は解決されるもの」「問題はなんらかの処理を施されると消滅するもの」と考えがちです。

そのさい問題はないに、こしたことはないわけです。

できるだけ早く解答を与えて、目の前から消えてくれればいい、ということかもしれません。

ここに誤りがあるともいえます。問題とは創造されるものです。生み出される、つくりだされるものです。

問題を提示すること、あるいは発見することが力のある思考になります。

いったいなにが問題なのか、それを提示することが、もっとも思考力を必要とするのだ、ともいえます。

(藤原,朝日新書,2008)

「解決策だけ、結果だけ」を求める昨今の風潮の危うさ

こうした「問題の解決」と「問題の創造」の例を挙げることで、人間の「考える」営みについて掘り下げる筆者。そして現代社会の「結果だけ、解決策だけを求める」風潮に疑問を投げかけます。解決すべき問題が最初から提示されていて、それを検索によって処理することは、思考とはかなり次元の違う行為ですが、どうも最近はそれを過大視する傾向があります。

情報処理を思考と勘違いしているような場合もあります。

では問題を創造するとはどういうことでしょう?

数学や物理の発見や成果は、多くは問題の創造からスタートします。

定理や原理は問題を発見することから誕生する。

哲学や文学の本領は、具体的な解決策を提示するのではなく、人や社会のかかえる問題に言葉を与えて明るみに導き出す、というところにあります。

問題という言葉をテーマと置き換えてもいいでしょう。テーマを創りだすというのは、時間と手間のかかる骨の折れる仕事です。

私たちの日常もさしてかわりません。日々感じているストレス、あるいは苦痛、または悩み、その源はどこにあるのか、問題の所在を自力で見つけ出すことができなければ、その痛みはなかなか去ることはないでしょう。

こまったことは、それが検索やカウンセリングや他者のアドバイスで、たちどころに問題が判明し、解決策を与えてくれると勘違いすることなのです。

(藤原,朝日新書,2008)

日々のストレスや苦痛はぜひ周りの方々の力を借りてでも付き合い方を見つけて頂きたいなと思いますが、問題をテーマアップすることにこそ意義があるという点についてはとても共感します。そして筆者は「本の感想」という例を用いて、解決策だけを追い求める風潮を具体化します。

このごろ本の感想で増えているのは「この本には結論がない」というものです。私が最初にノンフィクションを書いたのはもう10年以上前になります。そのころ、読後感として「結論がない」「だからこの本はダメだ」というようなものはありませんでした。この傾向は私の本にかぎったことではありません。どんなたぐいの本にも「結論」を求める読者が多くなっている。

大学の先生などと話をしていても、「こうすれば解決する」という「策」が盛り込まれていないからこの本はダメだ、という意見が多くなったといいます。そのとき読者がいう「結論」とは、つまり「解決策」のことなのです。一冊本を読んだら、たちどころに問題の解決策が分かる。それが当たり前だと信じる人々がいる。これは一部の読者だけではなく、情報社会全体を包むひとつの「気分」になっています。「すべての問題は処理され解決される」という幻想がいつのまにか全体化している。しかも困ったことには、それは自分ではないだれか、本であったり、カウンセラーや心理学者、あるいはコンピュータがやってくれると信じられている。自力で考えようとせず、解決方法を他者にたより、しかもいかに早く到達するかということに目がいって、その過程をないがしろにする。

本からヒントを得て、あるいはそれが出発点になって、自分で考えるという過程をショートカットする。一種の思考放棄です。自分で考えるのではなく、解決策を探す、これをパソコン用語的に翻訳すると「検索する」になります。(藤原,朝日新書,2008)

まさしく人類総ディアボロ化でしょう。結果だけを求めていると人々は近道をしてしまい、真実を見失ってしまいます。

ちょうどこの件について感じたことがあります。

さいきん読んだ本に、イタリアのアゴスティという方が書かれた「誰もが幸せになる1日3時間しか働かない国」という一冊がありました。

ちょうどこの件について感じたことがあります。

さいきん読んだ本に、イタリアのアゴスティという方が書かれた「誰もが幸せになる1日3時間しか働かない国」という一冊がありました。

この本は「理想の国キルギシアから書かれた手紙」という形をとって、筆者の思う「理想郷」について述べられた本です。

こんな理想の姿を読みながら、すっかり「結果ばかり追い求めるディアボロ」状態になっている私は「どうやってそれを実現すんねん!」と感じてしまったのですが、それこそまさに筆者のいう「検索バカ」状態でしょう。このキルギシアという国では、どんな職場であっても、公共であれ民間であれ、一日に三時間以上働く人はいない。必要があれば残業することもあるとはいえ、それでちゃんとした給料が出る。残りの二十一時間は、眠ったり食事を楽しんだり、自分だけの時間を過ごしたり、子供や仲間たちと交流したりして過ごすんだ。このようにして、生産力は三倍になった。充実している人っていうのは、嫌々やっている人がやっと一週間かけてできる以上のことを、たった一日でできてしまうだろうね。そう考えると「休暇」っていう概念がここには馴染まないし、意味のないものだって気がする。どんなときでも人生を謳歌できるように、すべてが機能しているようなこの国ではね。(アゴスティ,2008,マガジンハウス)

アゴスティ氏の「1日に8時間(以上)働く社会って健全なのだろうか?」という問題意識こそが大切なことであり、疑問を投げかけ、私たちに考えさせてくれること自体がこの本の価値なのです。

ちょうど「1日3時間~」→「検索バカ」の順番で読んだので、自分の浅はかさに猛省しました。

そしてあろうことか私は、この本に出てくる様々な理想郷の提案にいちいち反駁しながら読み進めていました。何か提案が出てくると、そうするとこういう悪いことが起きるから難しいのではないだろうか、みたいな。次第に、無責任に理想郷の像を示す筆者に対して怒りのような感情すら芽生えてきます。

こんな感情は危険な兆候だということを筆者ははっきりと書いています。

思考をスルーして検索するか、答えをだれかに求めるということばかりに気をくばる。いやーもうまさにこれですね。恐ろしい。

そんな「考えない人」「自分をサボっている人」が増えました。

サボっている人は、答えを与えてくれると信じた人には、きわめて厳しい要求をつきつけます。

それが満たされないと、怒りを感じたりします。

(藤原,朝日新書,2008)

Twitterでも専門家にものすごく嚙みついている人を毎日お見掛けしますが(先生方ほんとうにお疲れ様です..)、自分で考えることを放棄して誰かにそれをゆだねる、すなわち誰かに結果を求め、満たされないと逆ギレする。もう言いがかりです。

スポーツの試合にのめり込みすぎて非常に攻撃的になる方を見かけたりしますが、もしかしたら根はあれと同じかもしれません。

あれも勝負するということを放棄して、スポーツにそれをゆだねて、満たされないから怒っているんですよね。

「情報を探す」という行為のハードルが大幅に下がったからこそ、「どこかに答えがある」という認識が生まれ、こうした「思考放棄・解決策を外に求める」ことへと繋がっているのかもしれません。

いずれにせよ、まずは私自身から、自分がこのような「検索バカ」に自分が陥っていないか、自分の思考を放棄していないか、常に省みるように気を付けていきたいなと思います。

他の誰かが作るほど素晴らしい「結論」にはたどり着かないかもしれませんが、そもそもそんな結論は本当に必要なのでしょうか。

何でも効率を追い求めコスパコスパ言いますが、コスパが良いって本当に良いことでしょうか。

そこへ向かおうとする「意志」、その「過程」こそが自分の人生を豊かにしてくれるのではないかと、なんとなく直感で思うのです。