引き続き、百貨店だいすき企画として「アメリカの百貨店の歴史」を見ていきたいと思います。

また、「なぜ百貨店がアメリカで成り立ったのか」の歴史を見ると、

「なぜ今日本で地方百貨店が成り立たなくなっているのか」が見えてきます。

歴史を見ながら、現代における課題を考えていきましょう。

前回の記事はこちら。

参考文献はこちら。著者の飛田先生は伊勢丹に長らく勤められた方です。

アメリカにおける百貨店の誕生

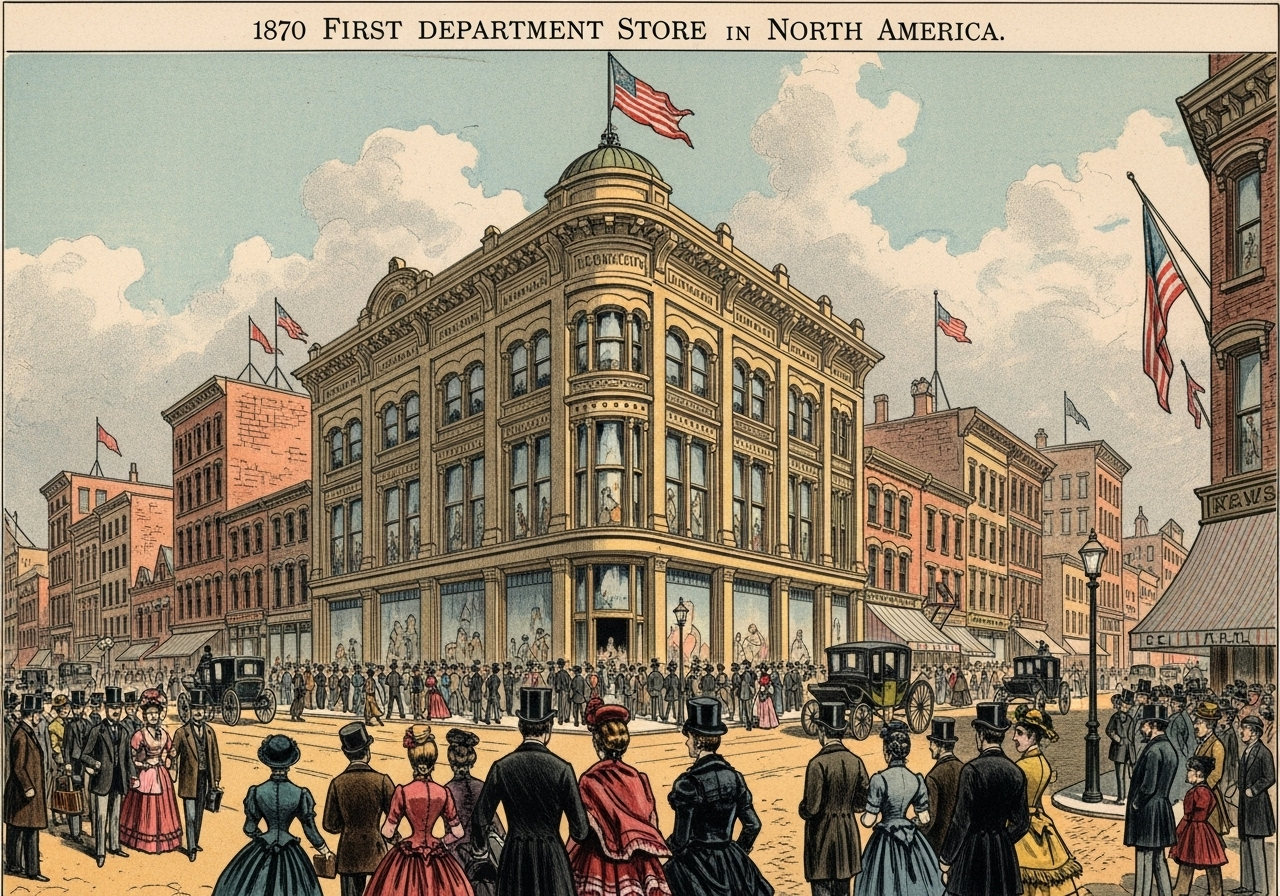

前回紹介したイギリスやドイツ、カナダなどと同様に、アメリカの百貨店もフランスの世界初の百貨店「ボン・マルシェ」を模倣する形で、その形態を整えていきます。

アメリカにおける特色として、もともとあったお店が転換する形で急速に広まっていきます。

フランスにおいて百貨店が全盛を極めると、この方式をそっくり導入して真似したのがアメリカの小売商たちであったといわれています。ボン・マルシェの新館が出来たのが1872年だということを考えると、海の向こうの北米大陸で1870年代に百貨店が出来ているのは信じがたいスピードですね。

当時すでに、生地・衣服の専門店として「ロード・アンド・テーラー」(1826年)、「ジョーダン・マーシュ」(1841年)、「ラザラス」(1850年)、「マンデル」(1855年)、「メーシー」(1858年)、「ワナメーカー」(1861年)、「マーシャル・フィールド」(1866年)などが設立されていましたが、

百貨店への転化が比較的早かったのは、ニューヨークに1823年創業の「A.Tスチュアート」やフィラデルフィアの「ワナメーカー」、シカゴの「マーシャル・フィールド」などで、1870年代には百貨店としての業容を整えています。それはアメリカにおいって、百貨店が生まれるべき土壌がすでに情勢されていたからでした。

(飛田,2016,p16)

でおなじみ、ラディカル・グッドスピードな「それがお前が“向こう側”で得た力か!」「だが足りない、足りないぞ!!」「お前に足りないものは、それは――」「情熱、思想、理念、頭脳、気品、優雅さ、勤勉さ!」「そして何よりも ―― 速 さ が 足 り な い !!」

スクライドのクーガー兄貴も大満足です。

黎明期のアメリカ百貨店の成功と日本の地方百貨店の苦境

1870年代に業容が整った百貨店ですが、めちゃくちゃ繁盛します。ここからは、なぜアメリカで百貨店が急速に成長したか、百貨店が成り立つのに必要な要素の考察を飛田先生がされているので、引用させて頂きたいと思います。

そして恐ろしいことに、それをひっくり返すと今の日本の地方百貨店が非常に厳しい理由になりますので、念頭に置いて読んでいきます。

百貨店に必要な要素①「都市人口」

このほかアメリカにおいて百貨店が成功し、人々に受け入れられていったその他の要因を挙げていくとすると、その時代性が幸いしたことも否定できません。

50年早く百貨店技術が開発されていたとしたら、それが成功したかどうかは疑わしいのです。

理由は、アメリカの経済が、百貨店を受け入れるだけの準備ができていなかったからでした。

百貨店はそれを支えるに足るだけの十分な大きさを持った人口の中心に位置することが必要です。

したがって「都市人口の増加」は、百貨店誕生の重要な条件であったのです。(飛田,2016,p18)

非常にシンプルですが、アメリカでは人口が増えてきていたので百貨店が成功しました。

文中の「それを支えるに足るだけの十分な大きさを持った人口の中心に位置することが必要」という言葉。

私も地方出身なので耳が痛いですが、人の少ない田舎で百貨店はやっぱり成り立たないですね。

お客さんが本当にいないです。

1Fのコスメカウンターの規模も都市圏の百貨店とは全く異なるのですが、それすら埋まらない。

根本的に人がいないところでは厳しいのが百貨店という業態です。

文中の「それを支えるに足るだけの十分な大きさを持った人口の中心に位置することが必要」という言葉。

私も地方出身なので耳が痛いですが、人の少ない田舎で百貨店はやっぱり成り立たないですね。

お客さんが本当にいないです。

1Fのコスメカウンターの規模も都市圏の百貨店とは全く異なるのですが、それすら埋まらない。

根本的に人がいないところでは厳しいのが百貨店という業態です。

百貨店に必要な要素②「公共交通機関」

日本の百貨店は鉄道会社がターミナル駅に営業するケースが多いので、これは非常に分かりやすいですね。これに直接関連するもう一つの要素は、買い物客が拡大した都市の周辺地区からでも容易に来店するための「公共交通機関」の発達でした。19世紀後半まで、アメリカの都会に公共交通機関は出現していませでした。したがって自家用馬車を持つ富裕層を除いて、当時の一般の人々は、歩いて行ける距離の範囲でしか買い物ができなかったのです。そこに乗合馬車が登場し、続いて軌道上を走る鉄道馬車が、そしてトロリーバス、電車、郊外鉄道と続き、最後に地下鉄が登場することによって人々の百貨店に行くことは容易になり、百貨店の拡大と発展の歴史において、こういった公共交通機関の果たした役割は、見過ごすことのできない大きな要素の一つとなりました。(飛田,2016,p18)

アメリカでも乗合馬車などの公共交通機関が出現したおかげで、人々は百貨店で買い物することが出来るようになったのです。

自家用車が普及した2021年は19世紀とまったく状況は異なります。

とくに日本では公共交通機関の充実した都市と、自家用車が無ければ生活できない地方に大きく分かれていますので、いずれにせよ百貨店までの交通手段に完全に困るということは考えにくい。

そういう意味では、「ぜったいに徒歩圏でしか買い物ができない」時代とは比較にならないほど恵まれていると言えるでしょう。

とはいえ、百貨店までスイスイ来られるかというと話は別。

地方百貨店のある駅前は車だと行きにくいことが多いんですよね。。駐車場も〇〇円以上購入で無料、みたいな面倒なやつだったり。

もちろん無料にしたらモラルハザードで大変なことになるので理解はできますが、「買わないで帰って良い」から始まった百貨店としては少し寂しい所です。

また、地方においてよくされる会話が「足がない」ということ。

これは交通手段がない、という意味ですね。

トレンドに敏感な若年層、百貨店のお得意様であるシニア層は特に足がなくなりがち。

鉄道の廃線・バス路線や本数の減少といった、

地方での公共交通機関減退のダメージはこうした百貨店の主要客層を直撃します。

百貨店に必要な要素③「広告宣伝」

こういった外部的要因に加えて、内部的要因としては、消費者の欲望を刺激するための「広告」への積極的な、そして効果的な活用が挙げられると思います。百貨店はお客様を呼んでこなければいけない商売です。

19世紀における都市郊外への発達が路面鉄道と切り離せないように、広い地域から多くの客を集めなければならない百貨店にとって、広告の活用は重要な要素となりました。

19世紀の後半、新聞に課せられていた税金が撤廃され、安い日刊新聞が発行される大衆ジャーナリズムの時代が始まると、新聞紙上に広告を掲載することが各方面から起こります。

(略)

こうして見てみると、19世紀後半は、

商品としての生活必需品が登場し、

次に、これを売るための百貨店が発明され、

そしてそれを売るための近代広告が形成された時代であったと言えるのです。(飛田,2016,p19-20)

そのための市場とのコミュニケーションとして広告が存在します。

新聞を読むことが一般化した19世紀後半のアメリカは、広告宣伝をうつのにピッタリだったというわけですね。

新聞を読むことが一般化した19世紀後半のアメリカは、広告宣伝をうつのにピッタリだったというわけですね。もちろん現代において広告はその量をますます増しています。

しかしながら、現代では当時のアメリカとはまったく逆の現象が起きています。それはコンテンツ過多。

情報があふれすぎていることから、information overload:情報過多とも呼ばれます。

身の回りに読むもの、見るものが溢れすぎてなかなか広告も見てもらえなくなったのですね。

情報の量が増えても、人間がそれを受け取ることの出来る量は変わりません。様々なシステムやツールの発展により、個人がコンテンツを作る敷居はとても低くなっています。また、個人が手軽にメディア持ち、世の中に広く発信できるようになっています。まさに、世は「一億クリエイター時代」。現代人が1日に受け取る情報量は1980年代に比べても5倍以上とも言われています。

19世紀はもちろん、高度経済成長期、そして80年代と比べても消費者に情報を見てもらうことは格段に難しくなったのです。

そのうえ、広告のなかでは百貨店は通信販売などのライバルと戦わなければいけません。

かつて百貨店にとってこのうえない追い風だった広告の状況は、今や全くの逆風になってしまっているのです。

19世紀後半のアメリカにおける百貨店の発展と地方百貨店のこれから

こうしてアメリカの百貨店が急速に成長していった要素を整理し、

そして現在苦境の地方百貨店にあてはめてみると、まったくそれが成立していないことが分かります。

地方百貨店においては、ただでさえ都市圏人口が減少し交通機関にも課題があるのに、広告での集客まで難しくなっているという三重苦の状況が発生しているのです。

百貨店がなくなる未来

地方の百貨店は正直なところもう厳しいでしょう。しかしながら日本全体が縮小していく中、状況は都市圏でも同じです。

コロナ禍はその動きをますます加速させています。

未来に百貨店がなくなったら、世の中はいったいどうなっていくのでしょうか。

百貨店は大衆に向けた文化の発信基地として、19世紀のアメリカはもちろん世界中でその役割を果たしてきました。

私みたいな貧乏人でも、百貨店に行けば一流のブランドの数々を見ることが出来ます。店員さんはいかにその商品が素晴らしいのかを丁寧に説明して下さいます。

たとえウインドウショッピングでも気分はめちゃくちゃ上がります。

百貨店の空間って本当に煌びやかなんですよね。

今ではそうした、文化を発信する役割はメディアが担っているともいえるでしょう。

しかしながらコンテンツ過多の現代において、メディアはその情報をどれだけ届けることが出来るでしょうか。

また、ご存知のように情報処理能力は人によって大きく差がつくものです。

美容系Youtuberの隆盛をみても、情報を届ける力が非常に強く、また敷居も低い「人による説明動画」がこれからは文化を担う力を発揮していくのではないかと私は思います。

しかしながら、それに置いていかれる方もまた居るのではないでしょうか。

「そこに行けば見られる、説明してくれる方が居る」という実店舗は、多くの人に文化を届ける上で重要な役割を担ってきましたし、それはこれからも変わりません。

文化を発信し、そして場を共有できる百貨店は私たちを大いに豊かにしてくれました。

これからの世の中はどうなっていくのか分かりません。

ですが、今当たり前のようにあるものが担ってくれている役割を意識し、そして自分の出来る範囲で貢献することが、未来の自分たち、そして次の世代たちに楽しさを届けることに繋がるのではないかと思うのです。

ひとりのファンとして、また百貨店に行ける日を楽しみにしています。