がんばれゴエモンとは特に関係のない私の旅日記。

今回はトルコの「トロイ遺跡」の思い出について振り返ることが出来ればと思います。

ありましたよ木馬。ちなみに中に登れます。

ありましたよ木馬。ちなみに中に登れます。トロイ遺跡は実は非常に謎が多い遺跡であり、また世界トップクラスの歴史ロマンを秘めた遺跡です。

今回そのロマンを少しでもお伝えすべく、トロイ遺跡の背景を説明させて頂ければと思います。

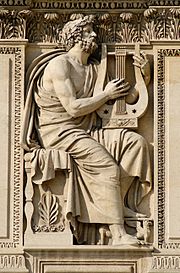

まずはトロイ遺跡の物語のはじまりとなる人物 吟遊詩人ホメロスとその叙事詩から見ていきましょう。

- 吟遊詩人 ホメロスとは誰か

(このドラゴンクエスト11の人ではない)

彼ですね。吟遊詩人ホメロス(紀元前8世紀?)

世界史だと「イリアス」「オデュッセイア」の人として丸暗記して終わり、という感じの方ですが、よくよく考えたら彼についてそれ以上のことを私は知りません。今回調べてみました。まず、ホメロスは生没年不詳の人物です。

生年は前9世紀とされていた頃もありましたが、現在では前8世紀という説が有力です。そもそも本当に実在した人物かどうかということも議論の的となっており、神話を語る吟遊詩人自らが神話となっているような状態です。今回は有力な説を元に話を進めていきたいと思います。

ホメロスはギリシア文化史の中でいうと「アルカイック期(アーカイック期)」に位置付けられる人物。歴史を追って整理してみましょう。

エーゲ文明

(紀元前20世紀 クレタ文明→紀元前16世紀 ミケーネ文明)

(紀元前20世紀 クレタ文明→紀元前16世紀 ミケーネ文明)

↓

(資料の残っていない時代)

↓

紀元前8世紀 アルカイック期

↓

紀元前5世紀 古典期

(アリストテレスとかプラトンとかソクラテスとか

いわゆる古代ギリシャっぽい時代)

少し前にプラトンの記事を書かせて頂きましたが、アルカイック期はプラトンが活躍した年代よりも400年以上も前の話です。今の私たちから見た関ヶ原の戦いぐらいでしょうか。すごい話です。(アリストテレスとかプラトンとかソクラテスとか

いわゆる古代ギリシャっぽい時代)

さてこのアルカイック期について、日本史や世界史の授業では「アルカイックスマイル」というものを習いますが、皆さまご記憶にございますでしょうか。

アルカイク・スマイル(アルカイック・スマイル、英: Archaic smile)は、古代ギリシア[1][2]のアルカイク美術の彫像に見られる表情。紀元前6世紀の第2四半期に例が多い。顔の感情表現を極力抑えながら、口元だけは微笑みの形を伴っているのが特徴で、これは生命感と幸福感を演出するためのものと見られている。写実主義の視点で見ると不自然な微笑であるが、前時代に比べれば自然主義に近づいている。(中略)東西の文化交流を現代に伝える例として挙げられる「アルカイックスマイル」。

アルカイック・スマイルはまた、古代日本の飛鳥時代の仏像にも見られ[3]、例えば弥勒菩薩半跏思惟像の表情はアルカイク・スマイルであるとされることが多い。(Wikipediaより)

ただ、日本の飛鳥時代は600年ごろの話なのでこの「アルカイック時代」からは軽く1,200年以上立っていることになります。東京五輪の閉会式がフランス・パリ市とリアルタイムでライブ中継されていたことを思えば、ずいぶんとゆっくりとした時代です。

アルカイック期はこの弥勒菩薩像の笑顔のような彫刻がポリスの神殿にたくさん飾られたり、またギリシア人がフェニキア人からアルファベットを学び、文章で様々な表現を行うようになった時代でした。

そんな時代に生まれたのが「口承叙事詩」。吟遊詩人たちが詩で伝える歴史物語ですね。

日本でいうと平家物語あたりがそれに当たります。

そしてこの口承叙事詩の代表作が「イリアス」と「オデュッセイア」であり、これらを作ったのが偉大な吟遊詩人ホメロスということです。

- 「イリアス」と「オデュッセイア」とは何か

この「イリアス」と「オデュッセイア」、いつもセット感がすさまじいですがそれもそのはずで「イリアス」の直接の続編が「オデュッセイア」なんですね。

藤子不二雄A先生で説明すれば「まんが道」と「愛…知りそめし頃に…」の関係と同じです。

「イリアス」はトロイア戦争を描いた叙事詩です。トロイア戦争については「世界史の窓」の説明を引用させて頂きます。

ローマの建国神話にも繋がるなんてスケールの大きな話です。ホメロスの叙事詩『イリアス』に物語られるギリシアの王国連合とトロイア王国(トロヤ)の間での10年にわたる戦争。トロイアの王子パリスがスパルタ王の妃でギリシア一の美女と言われたヘレネを誘拐し、トロイアに連れて行ってしまったことから、ミケーネ王のアガメムノンを指揮者として、勇猛無比なアキレウス、知略に長けたオデュッセウス、助言者ネストルなどギリシアの英雄たちがトロヤを攻撃することとなった。ギリシア軍は10年にわたってトロイアを包囲したが、トロイア側も王子ヘクトルなどの名将の下でよく戦った。ギリシア軍は勇士を忍ばせた巨大な木馬をつくり、和平の贈りものと偽って城門を開けさせ、躍り出た勇士がトロイアの王宮を焼き討ちにしてヘレネを助け出したという(「トロヤの木馬」)。なお、この話は、トロイアが落城したとき、ただひとり脱出したアエネアスが地中海各地を彷徨した後、イタリアのローマに至りその子孫のロムルスがローマを建国するというローマ建国神話(ウェルギリウスの『アエネイス』)につながっている。

(「世界史の窓」より引用)

おそらく感覚としては古代版ガンダム1年戦争みたいな感じで、ありとあらゆる物語の下地に引用されまくったのではないでしょうか。

そしてトロイア戦争を描いたのが「イリアス」となれば、こちら引用文にもあった「知略に長けたオデュッセウス」がトロイア戦争後に10年にわたる放浪の末、故郷に戻って王様になるまでを描いた物語が続編の「オデュッセウス」です。

英雄が放浪者となり王に戻るまでの物語ということで、「Zガンダム」と「逆襲のシャア」のシャアを思い出さずには居られません(ガンダム脳)。

ちなみに「イリアス」、青空文庫で無料で読むことが出来ます。旧仮名遣いなので正直読むのはなかなか骨が折れるのですが、流し読みしても口語で伝えられたものであることは一目瞭然です。

日本人の私たちとしては、やはり非常に平家物語っぽいなという感想を頂いてしまいます。

平家物語の音読もめちゃくちゃカッコいいのですが、イリアスとオデュッセイアも大いに人々を楽しませてきたであろうことは疑いようがありません。

イリアスとオデュッセイアについてはとても評価の高い現代語訳が岩波文庫から出ているのでお勧めです。

- 古代への情熱 ― ビジネスマン シュリーマンの歴史にかける思い

ドイツ人ビジネスマン、シュリーマン(1822-1890)です。

彼の著作では「古代への情熱」という自伝が有名です。

という自伝の内容はたぶん後付けの創作だろうとWikipediaでディスられているかわいそうなシュリーマンさんです。Wikipediaを読むとやべーやつ感が至る所に漂っており、それがなんだか人間らしくて愛おしいような気もしてきます。トロイア戦争は実際にあった事に違いない。トロイアの都は、今は地中に埋もれているのだ。――少年時代にいだいた夢と信念を実現するために、シュリーマンは、まず財産作りに専念し、ついで驚異的な語学力によって十数カ国語を身につける。そして、当時は空想上の産物とされていたホメーロスの事跡を次々と発掘してゆく。考古学史上、最も劇的な成功を遂げた男の波瀾の生涯の記録。(紹介文より)

後付け嘘つきで自分の価値を高める、17歳のギリシア人少女と再婚、無許可で発掘、宝を盗む、貴重なトロイ遺跡を壊してトロイ戦争の検証が不可能になるなどやりたい放題です。

ちなみにシュリーマンさん、第二次長州征伐のころ(ちょうど青天を衝けでやっていたあたり)に日本に来たりもしています。「シュリーマン旅行記 清国・日本」また読んでみたいなと思います。

とはいえシュリーマンがやらかしてるだけの人かというとそういうわけでもなく、ギリシア本土のミケーネでミケーネ文明を発見したりしているんですね。すごい人です。自身の著作では、幼少のころにホメーロスの『イーリアス』に感動したのがトロイア発掘を志したきっかけであるとしているが、これは功名心の高かった彼による後付けの創作である可能性が高い[3]。発掘当時は「トロイア戦争はホメーロスの創作」と言われ、トロイアの実在も疑問視されていた、というのもシュリーマンの著作に見られる記述であるが、実際には当時もトロイアの遺跡発掘は行われていた[3]。彼は発掘調査費を自弁するために、貿易などの事業に奔走しつつ、『イーリアス』の研究と語学にいそしんだと、自身の著作に何度も書き、講演でもそれを繰り返した。実際には発掘調査に必要な費用が用意できたので事業をたたんだのではなく、事業をたたんでから遺跡発掘を思いついたのである。また彼は世界旅行に出て清(当時の中国)に続き、幕末・慶応元年(1865年)には日本を訪れ、自著 La Chine et le Japon au temps présent (石井和子訳『シュリーマン旅行記清国・日本』講談社学術文庫)にて、当時の東アジアを描写している。その後ソルボンヌ大学やロストック大学に学んだのち、ギリシアに移住して17歳のギリシア人女性ソフィアと再婚、トルコに発掘調査の旅に出た。発掘においてはオリンピア調査隊も協力に加わっていた。1870年に無許可でこの丘の発掘に着手し、翌年正式な許可を得て発掘調査を開始した。1873年にいわゆる「プリアモスの財宝」を発見し、伝説のトロイアを発見したと喧伝した。この発見により、古代ギリシアの先史時代の研究は大いに進むこととなった。 「プリアモスの財宝」はオスマン帝国政府に無断でシュリーマンによってギリシアのアテネに持ちだされ、1881年に「ベルリン名誉市民」の栄誉と引き換えにドイツに寄贈された。第二次世界大戦争中にモスクワのプーシキン美術館の地下倉庫に移送され、現在は同美術館で公開展示されているが、トルコ、ドイツ、ロシアがそれぞれ自国の所有権を主張し、決着がついていない。彼は発掘の専門家ではなく、当時は現代的な意味での考古学は整備されておらず、発掘技術にも限界があった。発掘にあたって、シュリーマンはオスマン帝国政府との協定を無視し出土品を国外に持ち出したり私蔵するなどした。発見の重大性に気づいたオスマン帝国政府が発掘の中止を命じたのに対し、イスタンブールに駐在する西欧列強の外交官を動かして再度発掘許可を出させ、トロイアの発掘を続けた。こうした不適切な発掘作業のため遺跡にはかなりの損傷がみられ、これらは現在に至っても考古学者による再発掘・再考証を難しい物にしている。(Wikipediaより)

とにかくそんなシュリーマンによってトロイ遺跡の発掘は一気に進められました。その結果、トロイ戦争どころか紀元前20世紀ぐらいのものすごく古い遺跡が出てきたりと大きな発見がたくさんあったのです。そんなトロイ遺跡に行ってきた、というのが今回の旅日記です。

- トロイ遺跡の思い出

大学の卒業旅行としてトルコをぐるっと一周する旅の最初の目的地でした。

位置でいうとこの地図の中央やや西になります。ここもトルコなんですね。

車窓から。当たり前ですが現代ですので、白い石の遺跡の世界ではなく普通に自動車がアスファルトを走る景色が広がっています。

水はけの悪い駐車場から遺跡へと歩いていきます。

トロイの白犬がかわいく地面に寝そべっていました。

そして遺跡へ。「ILIOS」と看板が立っています。

白い石積みと芝生のコントラストが美しく、そして諸行無常を感じさせてくれます。かつてはここに人々の営みがあったのでしょう。

立派な遺跡です。こんな遺跡が地面の中に埋まっていたんだからすごい話です。

白い石だけでなく、違う素材で作られている部分もありました。

このトロイ遺跡は何層にも重なっていて、深い所ほど古い時代になっています。幾重にも折り重なった遺跡はなんと9層にも及びます。

中には緑に覆われた遺跡もありました。トルコ西部、エーゲ海を数キロ先に見渡す丘に広がるトロイ遺跡は、ドイツの実業家ハインリッヒ・シュリーマンが1870年から3年を費やして掘り当てた遺跡。古代ギリシアの詩人ホメロスの英雄叙事詩『イリアス』によれば、トロイは王妃ヘレネをめぐり、ギリシアと10年におよぶ戦争(トロイ戦争)となり、「トロイの木馬」の計略により、一夜にして陥落した伝説の都。シュリーマンは、神話上の都市と考えられていたトロイの実在を信じ、私財を投じて発掘に成功しました。その後の考古学者による発掘で、トロイ遺跡では紀元前3000年ごろに始まる初期青銅器時代(第1市)から、紀元前350~400年頃のローマ時代(第9 市)まで、9層にわたり積み重なる都市の遺構が発見されました。シュリーマンは多くの財宝を発掘し、ギリシア軍に攻め落とされたトロイの王の名から「プリアモスの財宝」と名付けましたが、それらはトロイ戦争より1000年以上も古い時代のものと判明。彼が掘っていたのは、紀元前2600~2300年ごろの第2市だったのです。トロイ戦争が史実として、その遺構に推定されるのは、紀元前1300~1200年ごろの第7市の層。しかし、考古学の知識がなかったシュリーマンはやみくもに掘ったため、第7層の遺構は大部分がそこなわれ考証が困難になりました。このため、トロイ遺跡が『イリアス』に登場するトロイかどうかは、今も謎のまま。シュリーマンの情熱が実を結び、神話が実話に変わるときはくるのでしょうか。(阪急交通社のウェブサイトより)

こちらは立派な石畳の遺跡です。

シンプルに見たときのトロイ遺跡の魅力は、幾重にも重なった都市の遺構が様々な表情を私たちに見せてくれることではないかなと思います。

大きな建造物の遺跡もありました。きっと何千年も前の人々はここに腰かけてパフォーマンスを楽しんでいたことでしょう。

そして遺跡の最後には、観光客向けに復元されたあの有名な「トロイの木馬」があります。

この木馬は観光用のスポットなので、下から中に入って写真を撮ることも出来ます。

この木馬は観光用のスポットなので、下から中に入って写真を撮ることも出来ます。おもちゃといえばおもちゃですが、こうした仕掛けも私たちに古代のロマンを感じさせてくれます。

いかがでしたでしょうか。

私にとっては、トルコ一周旅行のはじまりがこのトロイの遺跡からでした。

さらに言えば初めて訪れた西洋文明の遺跡でもあり、ギリシア、ローマと日本とはまったく異なる歴史を刻んできたこの遺跡に、世界の広さを感じさせてもらいました。とても思い出深い場所です。

トロイ風のドライブインに立ち寄ったり、船で海峡を渡ったりと道中もとても楽しかった記憶があります。

トロイは歴史的な意義は大きいけれども、ローマのコロッセオやパリのモンサンミッシェルのように華やかな遺跡ではありません。けれども派手さだけではない古代遺跡の魅力がたっぷり詰まった場所ではないかと思います。

コロナ禍がいつどうなるかも見通せない世の中ですが、いつかトルコへ行くときはぜひトロイ遺跡にもお立ち寄りくださいね。

![トロイ ディレクターズ・カット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51R8ar38osL._SL160_.jpg)

コメント