突然ですが、実はファイナンシャルプランナーの資格を持っていたりします。

大学生のときに授業中に手持ち無沙汰だったので何か資格でも取るかという、真面目なんだか不真面目なんだか分からない動機で何か将来役に立ちそうだったので取りました。

- 自分のためのFPの勉強のすすめ

とくにSNSが力を持つようになってから、美味しそうな話はますますそこら中うようよしています。勉強は身を助けてくれます。怪しげなセミナーに行くのはやめて、面倒でもこつこつ学びましょう。

「ファイナンシャル・プランニング技能士3級」という資格が基礎知識の整理にとてもお勧めです。

とくに受ける気が無くても、FP3級の範囲は以下の感じなので人生のガイドブック的な感じで役に立ちます。

生命保険損害保険公的年金・個人年金クレジットカード・ローン投資信託税金(所得税などなど)不動産贈与

資格を学んだ学生のときは雲の上の出来事みたいな感じでしたが、なんだかんだでアラサーになると、気付けば関わっていないものがないです。

これらについての解説本という意味でも役に立つかもしれません。

金融リテラシーは中3ぐらいで義務教育でやったらいいのになといつも思ってます。

- 固定資産税の支払い方

家とか土地とか持っていると、春の訪れと共に届く「固定資産税」のお知らせ。

我が家にも今日やってきたんですが、今日払い終わりました。

にどねゆうき丨✒ゲームブログ@sw32551

すごい!!!いま行政の進化にめっちゃ感動している。

2021/06/05 15:23:39

固定資産税をLINE PAYのチャージ&ペイで払ったら、手数料無料でLINEPAYクレカで支払えた上にポイントも返ってきた🥳🥳 都がんばってるじゃん!!これは超便利&お得☺️☺️… https://t.co/fsypwwhyCx

要するにLINE PAYで払ったらすぐ終わるし手数料もかからずポイントも貯まって儲かった!というだけの話なんですが、感動したので書かせてください。

さて固定資産税(と都市計画税)なのですが、

実は「地方税」なので自治体によって色々と異なります。

なのでLINE PAYで支払えるのも「東京都は払える」というお話になってしまいます。すみません。

詳しい説明は上記のようなちゃんとした解説サイトでご覧頂ければと思うのですが、

要するに払わなきゃいけないわけですね。

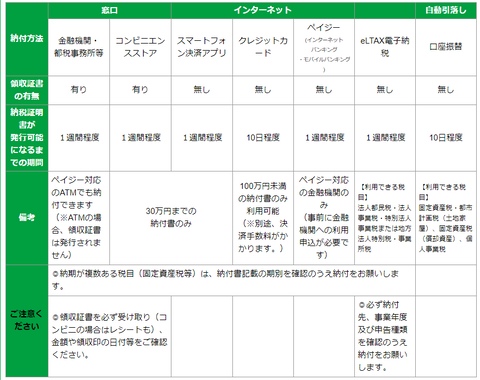

そして固定資産税(都税)には以下のような支払方法があります。(※都のWebより引用)

①現金で払う

窓口やコンビニで現金で支払います。手数料かかりません。

②口座引き落とし

口座引き落としで支払います。手数料かかりません。

③振り込みで払う

ペイジーを使って振り込みで払います。手数料かかりません。

④クレジットカードで支払う

クレカで支払います。手数料かかります。

⑤スマホ決済(LINE PAY,Paypayなどなど)

スマホ決済で支払います。手数料かかりません。

色々と支払い方があります。

そこで「いかにお得に」「いかに手軽に」支払うか、というところかと思います。

①の現金はあり得ないとして、②の口座振替は最初の登録がめんどくさいです。

③のペイジー振り込みはお得ではないですが手軽なので意外とアリかもしれません。

最近は銀行のスマホアプリがペイジー対応していることが多く、簡単に支払いができます。

こちらのWEBサイトは国民年金の支払い方ですが参考になるかと思います。

そして④のクレジットカード。

これについては、例えば東京都の場合はトヨタファイナンスが「都税支払い専用のWEBサイト」を運営していて、ここから支払いができます。

クレジットカードはもちろんカード会社のポイントが貯まりますので、一見してお得。

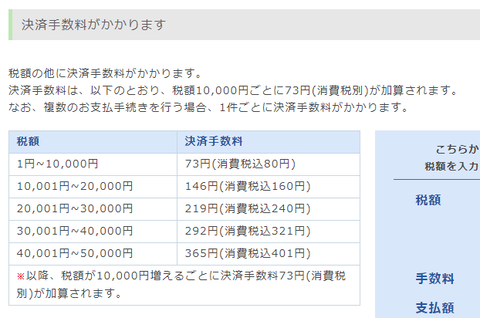

ですが、クレジットカード支払いは手数料がかかるんですよね。

とはいえもし手数料が無料だったらそれは私たちが税金で負担しているということにもなり、税金で他人にポイント貯められてもなんか腹立つので妥当といえば妥当です。

「1万円ごとに73円」と謎の表現がされていますが、要するに1万円ごとに税込みで0.8%かかります。

固定資産税は10万を超えてくるかと思いますので、800円以上は覚悟しなければなりません。

けっこう取られるなあという印象です。

これが例えば1%ポイント還元のカードを持っていたら、差し引きでまあ0.2%ぐらいは儲かるかなという感じになります。

とはいえただでさえ税金を取られているのに手数料まで取られるとは!

なんかモヤモヤする気持ちを解決するためか、ついに税金の支払いにスマホ決済が対応しました。もちろん手数料は無料です。

- スマホ決済どれを使うか

au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayB、 PayPay、モバイルレジ

たくさんのアプリが対応しています。

なんかあまり普段みないやつもある気がしますが癒着を感じてはいけません。

次はどのアプリを使うかです。

これについては「自分がそのアプリ専用の連携クレジットカードを持っている」などお得な方法で支払えるものがおすすめです。

なぜかというと、スマホ決済アプリには「普通のクレジットカードを連携させて支払う」機能がついているかと思うのですが、税金の支払いの際にはこれが使えないんですね。

(例えば楽天カードをPaypayに連携させるなど)

事情は分かりませんが、おそらく「楽天カードをPaypayに連携させる」場合だとPaypay⇒楽天カードに手数料支払いの必要が発生するのでそれを嫌がるのではないでしょうか。

というわけで、スマホ決済払いの場合は「基本的には残高支払い」、

そして「例えばLINE PayならLINE Payカードを持っていればそれは使える」という形になるのではないかと思います。

- 各アプリの請求書支払いの仕方

わたし別にLINE Payの回し者とかではないのでそんな推すこともしませんが、

私の場合は支払いによって「0.5%」のポイントが貯められました。

LINE Payにはマイカラーというのがあって、毎月の使用金額によって還元率が決まるのですが、ステイホームで全然買い物とかしてないので最低ランクです。

とはいえアプリの「請求書支払い機能」で、だいたい15秒ぐらいで税金の手続きが終わったので

『手数料も取られず穏やかな気持ちでいられる』『すぐ手軽に終わる』『ちょっとだけ還元ポイント貰える』ということでめちゃくちゃ満足度高かったです。

支払いの仕方としては各社アプリの「請求書払い」機能を使います。

光熱費の支払いと一緒ですね。以下、各社の支払い方法ページを貼り付けます。

請求書払い|d払い – dポイントがたまる!かんたん、便利なスマホ決済 (docomo.ne.jp)

いかがでしたでしょうか。

もっと工夫したら還元も大きいものになるかもしれませんが(例えばLINE Payでも2%還元ができたり)、とはいえ今回の0.5%でも10万円なら500円。ちょっとしたお小遣いが返ってきます。

それ以上にとにかく簡単なので、ぜひ食わず嫌いでやっていなかった方はお試しください。

世の中のめんどくさいこと、少しずつだけど解決されているんだなと実感した土曜日です。

![ポカホンタス MovieNEX [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51MhDJNimFL._SL160_.jpg)