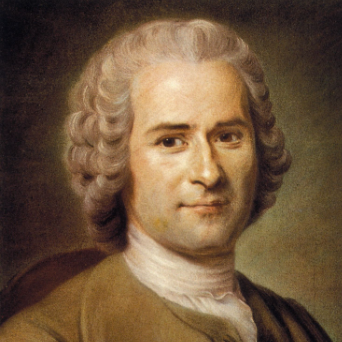

高校の現社や倫理の教科書でなんとなく聞いたことがある名著、ルソーの「エミール」。

ルソーはフランスの哲学者で、エミールのほかは「社会契約論」が多大な影響を与えていますね。

他には実は「むすんでひらいて」の作曲もしているらしいです。さすが多才。

- その前に「社会契約論」なんだっけ…

あんまり子育て論には関係ないのですが、響きは思い出せるけれども中身が思い出せない、ということで社会契約論について振り返ってみたいと思います。(ルソーの「自然」を大事にする考え方という点では共通しますね)

社会契約論はいわゆる『絶対王政』の政治理念であった王権神授説に対して生まれた新たな政治理念で、その中でもルソーは各個人は自由・平等であり、その個人の意思が集まったもの=一般意志は最も強い権力だよ、それはとっても大事なことだよと説いた内容になります。

人間は自由なものとして生まれた。しかしいたるところで鉄鎖につながれている。

自分こそが主人だと思っている人も、実は奴隷であることに変わりはない。

なんていうフレーズが象徴的です。(と調べたら出てきた)

そんな社会契約論のルソーですが、社会契約論と同じぐらい高校の教科書に出てくるのが「エミール」です。

われわれはいわば二度生まれる。一度目は存在するために、二度目は生きるために。

超かっこいい。

そんな「エミール」、実は架空の少年エミールの成長を追いながら、ルソーの教育哲学を具体的に示した本なんですね。つまり知の巨匠ルソーの子育て本です。

250年以上前の本なので、当然著作権も消滅しています。

ということは生成AIを使えば内容のエッセンスを聞けるのでは?ということで、今回はルソーの子育て論を調べみることにしました。皆さまの参考になりましたら幸いです。

- 「エミール」どんな本?

背景

ルソーはフランス啓蒙時代の哲学者で、人間の自然な状態に重きを置きました。彼の教育論は、子供が持つ自然な善性を育むことを主張しています。

内容の概要

第1巻: 乳児期ここでは、子供が自然な成長をするための環境づくりに焦点を当てています。ルソーは、幼児期は自由に探索させ、過保護にせずに育てることが重要と考えました。

第2巻: 幼児期エミールが歩けるようになると、教育の焦点が身体の発達から精神の発達へと移ります。ここでは、遊びや実際の経験を通じて学ぶことの重要性が強調されます。

第3巻: 少年期エミールが思春期に達すると、自分の周囲や社会との関わり方を学び始めます。この時期に、科学や歴史などの知識を提供することが推奨されますが、無理強いはしないという考えが基本です。

第4巻: 青年期青年期に入ると、エミールは感情や道徳について学び始めます。ルソーは、この時期に恋愛や友情を通じて倫理観を育むことが大切だと述べています。

第5巻: 大人になる最終巻では、エミールが成人し、結婚して家庭を持つまでの過程が描かれます。ここでルソーは、男女の教育の違いにも触れ、女性の役割についても論じています。

ルソーの教育哲学の要点

自然な成長を尊重する: 子供を自然のままに育てることの重要性を説いています。

経験から学ぶ: 理論だけではなく、実際の経験を通じて学ぶことを重視。

道徳教育: 感情や倫理を育むためには、幼少期から適切な環境を提供することが重要とされています。

『エミール』はその時代の教育概念に大きな影響を与え、今日でも教育論の古典として評価されています。

「自然に帰れ」の名言でおなじみルソー。「自然であること」を大切にした教育方針ですね。

1巻から順番に内容の要旨を見ていきます。

・第1巻「乳児期」

第1巻は「乳児期」に焦点を当てています。

ルソーは、赤ちゃんが生まれてから歩けるようになるまでの期間について、その育て方の基本的な哲学を述べています。

1. 自然な成長

ルソーは、自然のままに子供を育てることの重要性を強調しています。彼は、赤ちゃんが自由に動き回れる環境を提供し、過保護にせず、赤ちゃん自身のペースで成長させるべきだと主張します。

2. 感覚の発達

この時期、赤ちゃんは感覚を通じて世界を学びます。ルソーは、赤ちゃんが見る、聞く、触れるといった体験を通じて感覚を発達させることを推奨しています。そのためには、様々な触感や音を体験させることが大切です。

3. 自然な欲求

ルソーは、赤ちゃんの自然な欲求を尊重することを強調します。例えば、泣くことは赤ちゃんのコミュニケーション手段であり、親はそのサインを理解して対応すべきだと述べています。これは、赤ちゃんの信頼感や安心感を育むためにも重要です。

4. 自律性の育成

早い段階から自律性を育むことが大切だとルソーは考えています。赤ちゃんが自分で物事を試し、自分の力で解決できるような環境を整えることが必要です。

5. 愛情と絆

乳児期には特に親子の絆が重要です。ルソーは、赤ちゃんに対する無条件の愛情と安心感を与えることで、子供が心理的に安定した成長を遂げると考えています。

実践のためのアドバイス

安全な環境の提供: 赤ちゃんが自由に探索できるよう、家の中の安全を確保します。

豊かな感覚体験: 赤ちゃんに多様な触感、音、視覚刺激を提供するおもちゃや絵本を用意します。

自然な欲求の理解: 赤ちゃんが泣く理由を理解し、適切に対応します。

自律性のサポート: 赤ちゃんが自分で物事を試す機会を提供し、必要なときにはサポートします。

愛情と安心感: たくさんのスキンシップを通じて赤ちゃんに愛情を伝え、安心感を与えます。

第1巻はこれらのポイントを通じて、赤ちゃんの健全な発育を促すためのガイドラインを示しています。

・第2巻「乳児期」

第2巻は「幼児期」について扱っています。

この巻では、子供が歩けるようになった後、教育の焦点が身体の発達から精神の発達へと移る過程が描かれています。

1. 自由な遊びの重要性

ルソーは、幼児期には子供が自由に遊ぶことが重要だと強調しています。自由な遊びを通じて、子供は自分の力で学び、探索し、問題を解決する能力を育むことができます。

2. 実際の経験から学ぶ

幼児期の教育は理論ではなく、実際の経験を通じて行うべきだとルソーは主張します。例えば、数を教える際には、物を数える実際の体験をさせることで理解を深めます。

3. 自然との関わり

ルソーは、自然環境の中で子供が成長することの重要性を説いています。自然との触れ合いは、子供にとって学びの宝庫であり、感性を育む場でもあります。

4. 自発的な学びの支援

ルソーは、幼児期の子供が自発的に学びたがることを尊重し、無理強いしない教育を推奨しています。子供が興味を持ったことを深く掘り下げることが、持続的な学びにつながると考えています。

5. 道徳教育の始まり

幼児期から道徳教育を始めることが重要です。ルソーは、子供が共感や正義感を持つような体験をさせることで、道徳心を育てることができると述べています。

実践のためのアドバイス

遊びの時間を確保: 子供が自由に遊び、創造的に活動する時間を十分に確保します。

実際の体験を通じた学び: 理論を教えるのではなく、実際に物事を体験させることで学ばせます。

自然との触れ合い: 公園や自然の中での活動を積極的に取り入れます。

自発性の尊重: 子供が興味を持ったことを尊重し、深めるサポートをします。

道徳的体験の提供: 子供が他者と関わり、共感や正義感を育む機会を提供します。

第2巻はこれらの原則を通じて、幼児期の子供が健全に成長するためのガイドラインを示しています。

・第3巻「少年期」

第3巻は「少年期」に焦点を当てています。この段階で、エミールが思春期に達し、自我や社会との関わりが重要になる過程が描かれています。

1. 自然な好奇心を育む

ルソーは、エミールが自然な好奇心を持つことを尊重し、その興味を追求するための学びをサポートします。これは、教室での勉強だけでなく、生活の中での実体験を通じて行われます。

2. 知識の探求

この時期、科学や歴史、地理などの知識を学ぶことが推奨されます。ルソーは、エミールが直接観察や実験を通じてこれらの分野を学ぶことを重視しています。

3. 自立心の形成

エミールが自己決定力を育むことが重要だと強調されます。ルソーは、エミールが自分の選択に責任を持ち、自立した思考を持つことが大切だと考えています。

4. 社会との関わり

この時期にエミールは、他者とどのように関わるかを学びます。友人関係やコミュニティとの交流を通じて、協力や共感の重要性を学びます。

5. 道徳と倫理の教育

ルソーは、エミールが道徳的な判断を下す力を養うことが大切だと述べています。このために、エミールが実際に困難な状況に直面し、その中で倫理的な判断をする経験を積むことが奨励されます。

実践のためのアドバイス

好奇心を尊重: 子供が興味を持った分野について、実際の観察や実験を通じて学ばせます。

知識の探求: 科学や歴史などの分野で、直接体験を通じて学ぶ機会を提供します。

自立心の形成: 子供が自己決定をする場面を増やし、その選択をサポートします。

社会との関わり: 友人やコミュニティとの交流を通じて、社会性を育みます。

道徳と倫理の教育: 実際の経験を通じて、倫理的な判断力を養う機会を提供します。

第3巻では、これらのポイントを通じて、少年期の子供が自立し、社会性を持つ大人へと成長するためのガイドラインが示されています。

子育てという視点では3巻までの内容が大きいとは思いますが、引き続き第4巻へ入っていきます。

・第4巻「青年期」

第4巻では、「青年期」に焦点を当てています。この段階で、エミールは感情や道徳について学び、社会に出る準備をします。ルソーは、この時期の教育がどのように青年の内面を豊かにし、倫理的な人間に成長させるかを探ります。

1. 感情の教育

ルソーは、感情の教育が青年期に非常に重要であると述べています。この時期、エミールは初めて恋愛や友情を経験します。ルソーは、これらの感情を通じて共感や愛の大切さを学ぶことができると考えます。

2. 自己認識とアイデンティティの形成

エミールが自己を認識し、自分のアイデンティティを確立することが重要です。ルソーは、エミールが自己の価値観や信念を見つけ、自分自身に誠実であることを奨励します。

3. 道徳と倫理の深化

青年期のエミールは、より複雑な道徳的判断を下す力を養います。ルソーは、エミールが他者との関係の中で正義感や誠実さを実践することを重視します。これにより、エミールは社会における自分の役割と責任を理解します。

4. 知識の深化

この時期、エミールはより高度な知識を身につけます。ルソーは、哲学や政治、歴史などの分野でエミールが深く学ぶことを推奨します。これにより、エミールは思考力や批判的な視点を養います。

5. 自立した生活の準備

ルソーは、エミールが自立した生活を送る準備を整えることが重要だと考えています。経済的な自立や実生活でのスキルを身につけることで、エミールは社会に出ても自己を管理し、成功する力を持ちます。

実践のためのアドバイス

感情の教育: エミールが感情を表現し、他者との関係の中で共感や愛を学ぶ機会を提供します。

自己認識の促進: エミールが自己を見つめ直し、自分の価値観や信念を確立するための支援を行います。

道徳教育の深化: エミールが複雑な倫理的問題に直面し、それに対して考え、行動する経験を積む機会を提供します。

知識の深化: 哲学や政治、歴史などの分野でエミールが深く学ぶための教材や環境を整えます。

自立の準備: エミールが経済的な自立を目指し、実生活で必要なスキルを身につける機会を提供します。

第4巻ではこれらのポイントを通じて、エミールが感情豊かで倫理的な大人へと成長するためのガイドラインが示されています。

そして最終巻、こちらは家庭生活についてのアドバイスも頂けます。

・最終巻「大人になる」

第5巻では「大人になる」過程に焦点を当てています。この巻では、エミールが成人し、社会に出て結婚し家庭を持つまでの過程が描かれます。

1. 結婚と家庭生活

ルソーは、エミールが成熟した大人になった時に結婚し、家庭を持つことが自然なステップであると考えます。ここでは、結婚の重要性と家庭生活の役割について述べられています。

2. パートナー選び

ルソーは、エミールの結婚相手として理想的なパートナーを探す過程を描いています。彼は、エミールがソフィーという女性に出会い、彼女との関係を築く様子を通じて、互いに補完し合うパートナーシップの重要性を強調します。

3. 家庭教育

ルソーは、エミールが父親としてどのように子供を教育すべきかについても言及しています。彼は、子供たちに対しても自然な成長を促す教育方法を提案しています。

4. 社会における役割

エミールは、家庭生活を通じて社会の一員としての役割を果たすことを学びます。ルソーは、個人が社会とどのように関わり、貢献していくべきかについても述べています。

5. 人間としての完成

最終的に、ルソーはエミールが完全な人間として成長し、自分自身と社会に対して責任を持つことができるようになることを目指しています。これは、エミールが全ての段階を経て獲得した知識、感情、倫理観を統合して、成熟した大人へと成長するプロセスです。

実践のためのアドバイス

結婚と家庭: 家庭生活の中で互いに支え合い、育み合う関係を築くことを重視します。

パートナー選び: 互いに補完し合える関係を築けるパートナーを見つけることが重要です。

家庭教育: 子供にも自然な成長を促す教育方法を取り入れることが大切です。

社会との関わり: 家庭生活を通じて社会に貢献する方法を考え、実践します。

人間としての完成: 全ての経験を統合し、成熟した大人としての責任を果たすことが目標です。

第5巻ではこれらの原則を通じて、エミールが成熟した社会人としての役割を果たすためのガイドラインが示されています。

- さいごに

率直な感想として「ルソーめっちゃ良いこと言うなあ…」と感じました。

自分自身が地方でのんびり育った人間なので、いわゆる“お受験”のような「教育!教育!」というのがニガテだったのですが、子供の自然な成長を尊重し、社会性や道徳を育むのが大事なんだよというルソーの考え方はすごく共感します。

もちろん資本主義の社会で生きていくために能力を高めていくこともとても大切ですし、それによって見える景色もたくさんあるとは思いますが、子供たちが自分のペースで健やかに成長することを支えられるよう、親として努めていきたいと思います。

【参考】

NHK「100分de名著」ブックス ルソー エミール 自分のために生き、みんなのために生きる

コメント