WEB上の博覧会「みらい博」。

前回の記事では、2016年のみらい博「街の未来」での未来予想図が

このコロナ禍で一気に実現していったことを紹介させて頂きました。

それにしても、なぜ「みらい博」では

これほどまでに未来を的中させることが出来たのでしょうか。

今回は未来を考えるフレームワークを紹介させて頂きます。

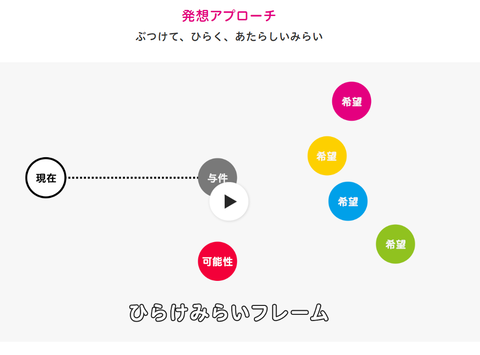

- “ひらけみらいフレーム”による未来予測

”ひらけみらいフレーム”という考え方で未来予測をされているそうです。

(※クリックで「みらい博」生活総研さんの該当ページへ)

(※クリックで「みらい博」生活総研さんの該当ページへ)生活総研は「ひらけみらいフレーム」で希望に満ちた未来を誘発します。① 人口変動など、変えようのない「与件としての未来」に対し② 変わるかもしれない「可能性としての未来」をぶつけ③ 自分たちの手で変えられる「希望としての未来」を描き出す(生活総研とは より)

「与件としての未来」とは、人口動態を中心としたもはや変えようのないマクロな変化や国内外で予定される社会スケジュ―ルのこと。多くの未来予測はこの変化を中心に語られますが、我々にとってはあくまでも前提条件に過ぎません。「可能性としての未来」には、経済や流行の周期など予測が傾向値レベルにとどまるものや、未来の主体である生活者の意識・価値観の変化などが該当します。特に後者は大きな変動要因でありながら予測することが難しいものですが、我々はここに与件を動かす可能性を探します。「希望としての未来」は、与件に可能性をぶつけることで生まれる思いもよらない変化を指します。ぶつける可能性とその角度を変えながら、複数の希望のシナリオを描き出します。我々はこのビリヤードのような発想フレームを使って、ひとつの窮屈な「未来」しか生まない現在の延長線をずらし、自由な「みらい」を発想していきます。

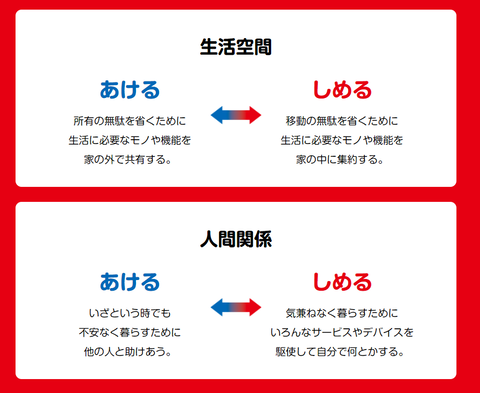

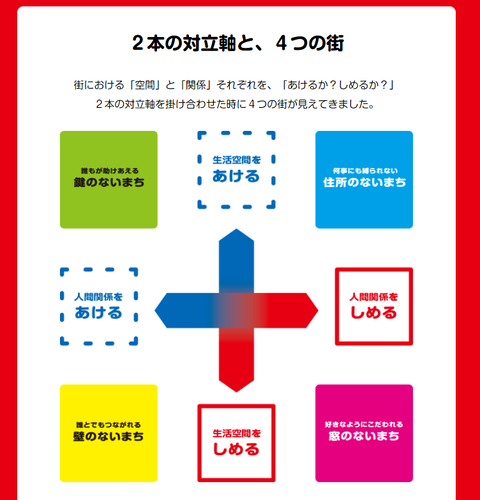

そして、先ほど街の未来予想図は4つのマトリクスから描かれています。

「生活空間」を「あける」のか「しめる」のか、

「人間関係」を「あける」にか「しめる」のか。

2×2で4パターンの未来を想定し、

例えば「生活空間があいていて」「人間関係もあいている」そんな街の未来ってどんなもの?

と描くのです。

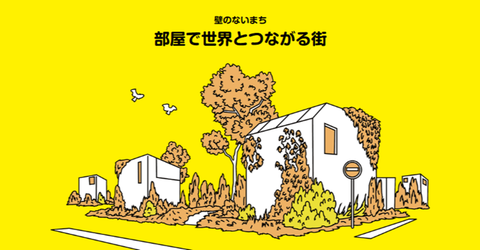

そして、この図の中では「左下」にある黄色いところ。

”生活空間はしめる”けれど、

”生活空間はしめる”けれど、

”人間関係はあける”ときの未来予想図「壁のないまち」が、

とくに今の私たちの状況にピッタリ当てはまります。感染症予防のため、空間的な接触はできない。だから「生活空間はしめる」。

けれども、社会生活は可能な限りこれまで通りに営む。

これまでの社会は人間関係は「あける」ことによって成り立っていました。

なので、これからも「人間関係はあける」。

コロナ禍によって強いられた変化が、

ぴったりとこのフレームワークに当てはまったのです。

ひっくり返せば、私たちはいま「閉じているけど繋がりたい」

まさにそんな状態に置かれているということですね。

とくに今の私たちの状況にピッタリ当てはまります。感染症予防のため、空間的な接触はできない。だから「生活空間はしめる」。

けれども、社会生活は可能な限りこれまで通りに営む。

これまでの社会は人間関係は「あける」ことによって成り立っていました。

なので、これからも「人間関係はあける」。

コロナ禍によって強いられた変化が、

ぴったりとこのフレームワークに当てはまったのです。

ひっくり返せば、私たちはいま「閉じているけど繋がりたい」

まさにそんな状態に置かれているということですね。

博報堂生活総研さんのWEBサイトでは、

こうして様々な形で「みらい」を見ることができます。

こうして様々な形で「みらい」を見ることができます。

人口減少などの予測を自分の年齢とあわせて見られる

「あなたの未来年表」などもとても興味深いものです。

「あなたの未来年表」などもとても興味深いものです。

未来年表でこんなことが起こるとき、自分の未来はどうなっているのでしょうか。ついつい目の前のことでいっぱいになってしまいがちな私たちですが、

たまにはゆっくりコーヒーでも飲みながら

未来を見つめるのも良いかもしれません。

たまにはゆっくりコーヒーでも飲みながら

未来を見つめるのも良いかもしれません。