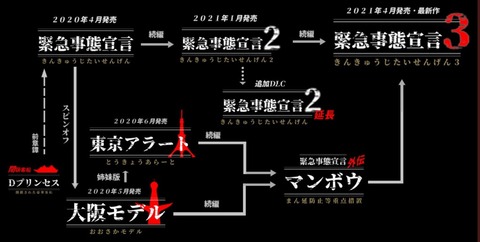

3度目の緊急事態宣言がいよいよ発令される運びとなりました。

『緊急事態宣言』シリーズがよくわからなくなってきた人向けの関係図まとめ。

過去作から最新作までの流れを視覚化しました。 pic.twitter.com/xHGXsfPTuT

— あいうち (@Aiuti01) April 22, 2021

大変なときもユーモアを忘れない人間でありたいものですね。

今回の緊急事態宣言では昨年の初回ぶりに「1,000平米以上の大規模商業施設」、要するに「百貨店」などでの営業自粛要請が検討されています。

百貨店のデパ地下以外のフロアは良くも悪くも密とは最もほど遠い場所な気もしますが、

これについての意見を交わしているとバトルロイヤルになりますので何も申し上げません。

百貨店が好きな私としては、今回は一つの機会ということで「百貨店の歴史」について考えてみたいと思います。名付けて百貨店だいすき企画!

参考文献はこちら。著者の飛田先生は伊勢丹に長らく勤められた方です。百貨店の歴史、実は日本は日本でとても興味深いのですが、今回は世界編ということで「デパートメントストア」が出来るまでについて見ていきましょう。

いや実はなんで百貨店が「デパートメントストア(部門別商店)」なのかずっと疑問だったんですよ。意味、真逆じゃんみたいな。そうなった歴史をたどります。

世界初の百貨店誕生 名前は「安い」

世界で最初の百貨店は、フランスのパリにある「ボン・マルシェ」であるといわれています。(飛田,2016,p13)

なんと2021年になっても現役です。すごいなボン・マルシェ!!

百貨店という業態の発明者アリスティッドとマルグリットのブシコー夫妻は、 1852年にパリの「マガザン・ド・ヌヴォテ(流行品店)」である「ボン・マルシェ(「安い」という意味)」の権利を買い取り、実質上の経営者となりました。なんと信じられないことに、高級なイメージのある百貨店は「安い」を売りにしたところから始まっていたんですね。

「マガザン・ド・ヌヴォテ」は当時新しいタイプの商店で、「ヌヴォテ」つまり女物の布地などの流行品を販売する衣料品店でした。(飛田,2016,p13)

この業態のフランス語でのつづりは ” magasin de nouveauté ”

nouveautéを画像検索してもまったく女物の布地が出てこないので若干不安ですが話を進めましょう。

- 百貨店は顧客の利便性を最も追求したお店だった

百貨店は新業態として瞬く間に世界中に広まっていくわけですが、それには明確な理由があります。

百貨店は新業態として瞬く間に世界中に広まっていくわけですが、それには明確な理由があります。実は百貨店は、当時としては画期的な「顧客の利便性を追求したお店」だったんですね。

まずはブシコー夫妻が買収した「マガザン・ド・ヌヴォテ(流行品店)」という業態について。

今日では一般的な小売技術になっていますが、すでに一部の店では「入店自由」「定価明示」「現金販売」「返品可」などの販売方法が採用されておりました。(飛田,2016,p13)これどういうことかというと、今でも東南アジアのマーケットなどに行くとモノの値段が書いていないんですね。で、観光客は吹っ掛けられるわけです。

たまの旅行でいくぶんにはこの値引き交渉が醍醐味だったりもするんですけどね。(どうせ高いんだけど)

やっぱり日常で買い物するなら値札がついていたほうが便利なわけです。

また、定価を明示しない場合はいまのPS5のように品薄な商品は当然希少品として値段が上がります。逆に言えば、お店としては信用を重視して利益を捨ててでも定価販売をしているわけです。

実はメルカリの転売ヤー値付けのほうがシンプルな需給関係という意味では妥当なんですよね。その金額で欲しい人がいて売れるわけですから。

定価で販売してくれるお店には本当に感謝感謝です。(抽選あたらず買えていないけど)

また、現金販売というのは「キャッシュレスじゃないんだ?!」という意味ではなく、これは当時一般的だったツケ払いでなくその場でお金を払って買って下さいね、ということですね。

お金の回収が後になるとそれだけお店は資金繰りが厳しくなりますので、現金でのやりとりに絞ることでそれだけ経営が健全化し、そうした利益をお客様に還元することが出来ます。

これを原資に定価販売や返品受付などの顧客の利便性、メリットのあるサービスが提供出来るわけですね。

そして、これはブシコー夫妻の成功物語ですので、

夫妻はこうした「マガザン・ド・ヌヴォテ(流行品店)」の強みをさらに進化させます。

ブシコー夫妻はこれをさらに徹底させたほかに、現代だと当たり前のことばかりですが、逆に言えば今のお店は「みんな百貨店みたい」になってるわけですね。

「薄利多売」方式も協力に推し進めていったのです。

ブシコー夫妻の行った経営方法は、大きく分けて次の四点に絞られます。

①目標を、高いマークアップ(値入れ率)の代わりに高い在庫回転においたこと

②価格を明示し、値切りをなくしたこと

③店に自由に出入りできて、買わないでもよく、また、買わない理由を言う必要をなくしたこと

④顧客に商品交換または返品の自由を与え、店は自店の商品に対して一定の責任を持つようにしたこと

(飛田,2016,p14)

「買わない理由を言う必要をなくした」など、現在も全てのお店がそれを言わなきゃいけなかったら地獄です。

amazonでページを閉じると「なんで買わないんですか?」ってコメント入力欄が出てくるとか。恐ろしい。ありがとうブシコー夫妻。

- いよいよ流行品店がデパートになる

これによりブシコー夫妻の店は大成功を収め、次々と取り扱う商品系列の拡大を求められました。そしてその結果、個々の商品は適当な「部門(デパートメント)」に分類・分離するという形で取り揃えられていったのです。

こうしてブシコー夫妻は、生地に加えて婦人服、下着、帽子、靴といった品揃えの拡大を図り、同一店舗内で各種の商品を部門別に管理する「百貨店」という新しい営業形態にたどりつき、1860年代ごろには、ほぼ、完成していたといわれています。分かりやすくいえば梅田のヨドバシカメラにおもちゃコーナーが増えたみたいな感じですね。

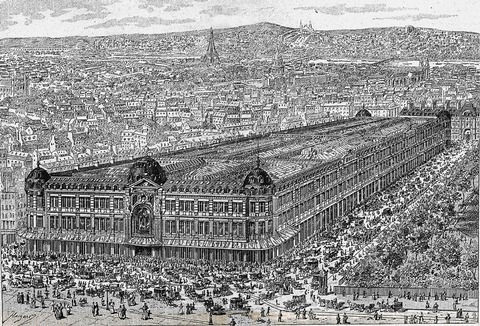

そして1863年には「ボン・マルシェ」の残り半分の権利をすべて買い取り、1872年に「グラン・マガザン(「大きな店」という意味)」といわれるボン・マルシェの新館オープンと同時に、自ら創案した「百貨店商法」を大々的に実行に移したのです。(飛田,2016,p14)

おもちゃ部門、すなわちおもちゃデパートメントです。

昔おもちゃはハローマックに売っていたみたいに、

昔おもちゃはハローマックに売っていたみたいに、生地と服は19世紀には別々のところで売っていたんですね。

これを「生地部門」と「服部門」とし、同じお店の中に置いたと。

今ではなじみすぎて「部門」店なら専門店ってことじゃないの??という感じがしますが、

専門店しかなかった時代背景を考えると、

部門制によって色んなものがひとつの店舗で買える百貨店という表現はまったく矛盾しないんですね。

ちなみに梅田のヨドバシには

プラレールのデパートメントもあります。

これだけだと世界唯一のデパートメント・ストア「ボン・マルシェ」なんですが、優れた流通方法はあっという間にパクられてパリ中に広がります。

ブシコー夫妻のやり方は、ごく短期間のうちにパリ中のライバル小売店の模倣を招きました。

1855年に創業された「ルーブル」も同じ原理で経営され、家具・金物など家庭用品やその他の商品にまで品揃えを拡大していきました。

こうした成功例に刺激されて、フランスでは1865年に「プランタン」が、1869年には「サマリテーヌ」が創業されています。(飛田,2016,p15)

こうして百貨店はブシコー夫妻のお店だけでなく、

一つの新しい業態としてあっという間に確立されていくんですね。

ボン・マルシェの新館オープンが1872年なので、その前にはルーブルもプランタンもサマテリーヌも開業しています。すごいパクられ速度です。

よほどボン・マルシェは盛況だったのだろうなあと推察できます。

百貨店業界にとってブシコー夫妻は間違いなく偉人ですね。

このあと世界にもすさまじい勢いで百貨店業態は広まります。

イギリスにおいては「ホワイトレー」が1863年にロンドンに創業され、ということで、あっという間にイギリスどころか北米大陸まで進出してしまいました。

1890年前後に、実際上の百貨店の性格をもつようになりました。

(略)

そのほかドイツやデンマークでは1880年代に、ベルギー、オランダ、スイスなどには1890年代に百貨店が出現しています。

カナダのトロントでも、1869年に衣料品店を買収した「イートン」が、1880年代には百貨店化しています。(飛田,2016,p15)

実は日本が初めて参加したことで有名なパリ万博が1867年なんですね。ちょうどサマテリーヌも出来てブイブイ言わせてるときです。

本にも書いていないので私の妄想ですが、パリ万博で世界中からフランス見物に来た人たちが「これはすごい!!」と百貨店を見て自国に持ち帰ったのではないかなと思っています。

(ちなみに、Wikipediaのボン・マルシェの頁には、全く逆で「ブシコー夫妻のボン・マルシェ百貨店における派手なショーウィンドウと大安売りの季節物で客を呼び込む手法は、パリ万国博覧会を参考にしたと言われている。」と書かれています)

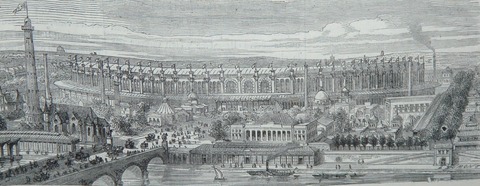

それにしてもこの華やかな雰囲気!!

出発が顧客重視の安売り店だったとは驚きですが、この頃からの上質な空間を百貨店は受け継いでいるのですね。

いつかボン・マルシェにも、プランタンにも、サマテリーヌにも行ってみたいものです。

ということで、調べて分かったことは、

百貨店は、もともと専門店でしか売っていなかった、なかなか買えないアイテムを上質・安価で開放的に販売するお店として始まったということです。

言われてみれば、今でもエムアイカードなどハウスカードを使うと言うほど高くないんですよね。

百貨店。意外とコスパが高いのです。

サービスカウンターのサービス、めちゃくちゃ充実してますしね。

定価販売どころか定価以下販売が当たり前になってしまった現代となっては、なかなか私たちのニーズとはマッチしないなという部分もたくさんありますが、気軽に入れる上質な空間はやはり大きな魅力。

ぜひ今日の百貨店業界にも、黎明期の精神を思い出してさらに顧客への利便性を高め頑張って頂きたいなと思います。百貨店だいすき!

最後にテンションの上がる千疋屋のゼリー。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fc9781f.123df92d.1fc97820.cedd72f7/?me_id=1258391&item_id=10000240&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F1894ginza-sembikiya%2Fcabinet%2F01888944%2F658.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)