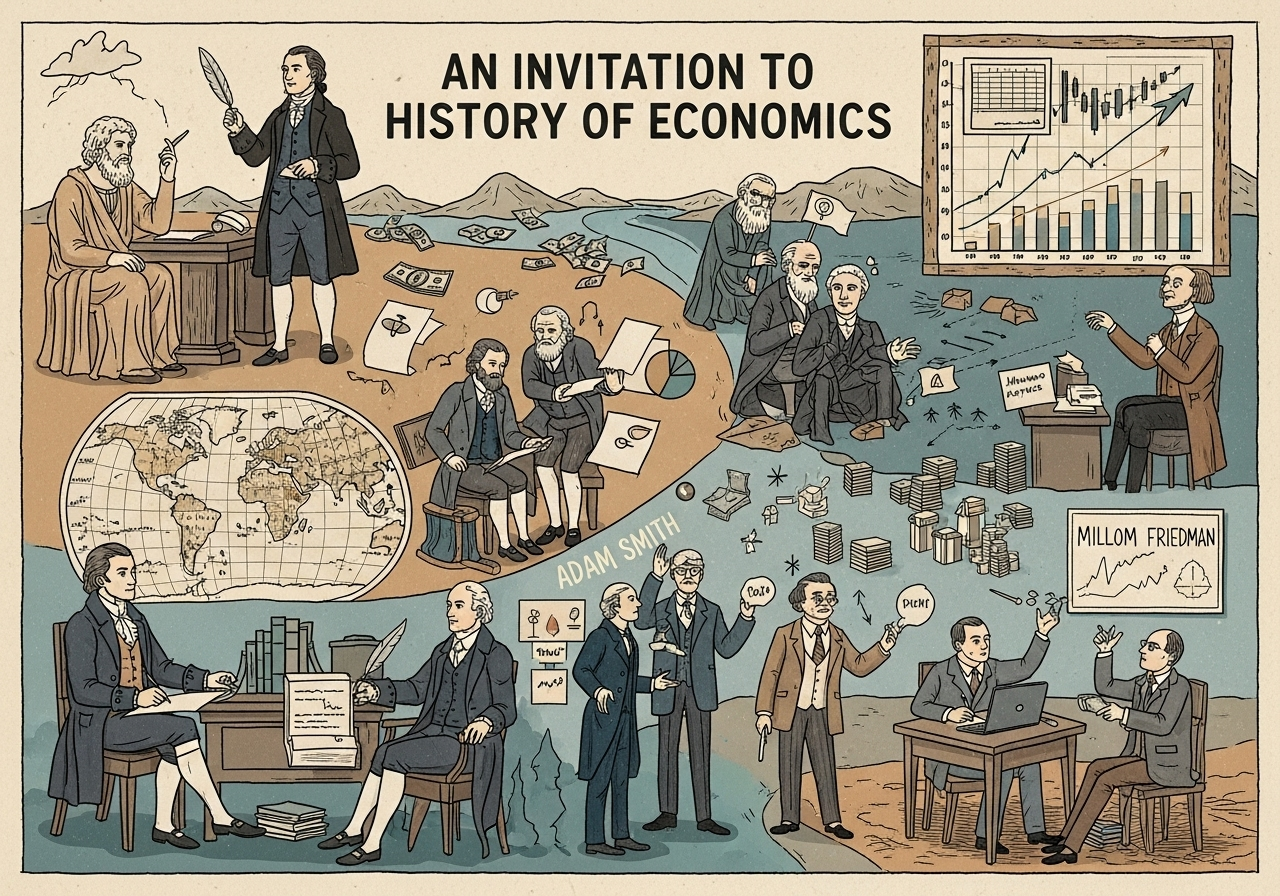

今回は先日紹介させて頂いた、柳沢哲也先生の「経済学史への招待」から、古代ギリシャの哲学者 プラトンの経済思想を読んでいきたいと思います。

プラトンとは何者か

というわけで、私はいつも哲学者プラトンについて思い出そうとするとき

ついついONEPIECEの古代兵器プルトンが頭をよぎってしまうのが悩みの種です。

世界史の授業だと「イデア論を説いた」の一行で終わらせられがちですが、人類の歴史の中でも1,2を争うレベルのスーパー偉人で、ある哲学者は「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」とまで言い切っています。

“あの”ソクラテスの弟子であり、そして“あの”アリストテレスの師匠です。

実は「無知の知」でおなじみな偉人ソクラテスは本を書かず、著作は一切残っていないんですね。じゃあなんでソクラテスの哲学がこんなに伝わっているのかというと、実は弟子のプラトンが書いた本はめちゃくちゃたくさん残っているんです。

と言うのは簡単ですが、古代ギリシアって2,000年以上前ですからね。

一体どうやってその時代の著作が今に伝わっているのか。“世界史の窓”から引用させて頂くと次のような経緯を辿っています。

というわけで、バトンを繋いでルネサンスまでたどり着いたことで活字本、即ち一般的に私たちがイメージする「本」になることが出来たといえます。紀元前4世紀のプラトンの著作は、その大部分が現在まで残されており、現代のわれわれが読むことができる。ソクラテスの諸作は一切残っておらず、プラトンの著作を通じてしか、その思想と行動を知ることができない。それにたいしてプラトンのこれだけの著作が文献として残されているのは、古代思想家としては希有のことである。ではどのようにしてプラトンの著作は現在まで伝えられたのであろうか。プラトンには35ほどの対話篇と13通の書簡(一部には偽作もあるとされている)があるが、それらはパピルス(ギリシアではパピュロス)紙の巻物に記されて学園アカデメイアでプラトンの弟子たちによって大切に保管された。ヘレニズム時代になると、アレクサンドリアの図書館(ムセイオン)で研究、保管されたことで、その著作が後世に伝えられることになった。紀元後1世紀にトラシュロスという学者によって、プラトンの著作は9つの四部作集に編纂され、『プラトン著作集』にまとめられた。ローマ時代になると、5世紀ごろから羊皮紙に転写されるようになったが、この時多くの書物が失われる中で、『プラトン著作集』は羊皮紙の冊子本として伝えられることとなった。いわゆる12世紀ルネサンスで、ギリシア語文献がアラビア語を介してラテン語訳されるようになり、プラトンの著作もヨーロッパで知られるようになった。ルネサンス期に活版印刷術が始まり、 15,16世紀には『プラトン著作集』も活字本として誰でもが読めるようになった。<納富信留『プラトンとの哲学』2015 岩波新書 などによる>

この歴史を見るだけでも、いかに人類の叡智としてプラトンの著作が大切にされてきたかが分かります。

ソクラテスの知を残し、哲学者として自らも偉大で、そして後進の育成にも力を入れアリストテレスを育てた。そんな偉人プラトンの経済についての見方について今回は考えていきたいと思います。

イデア論とは何か

今回の主題とはずれますが、プラトンといえばということでイデア論について。いわゆる観念論と言われたりもしますが、結局これって何よというところかと思います。

ここは前提として当時の世の中(アテネ)の状況をみると、そりゃプラトンもそういうこと考えるわと納得がいくものです。

当時のアテネには弁論術に長けた「ソフィスト」と呼ばれる思想家たちが居ました。

彼らは何が良いとか悪いとか、色んな物事の尺度は人間が民主的に決定するものだという相対主義を説きました。

すぐに空気感で炎上する現在のネット社会を思い浮かべるとめちゃくちゃ分かりやすいかと思います。

正直何がいいとか悪いとかもう訳が分からないですよね。もう全部雰囲気です。みんなの怒りの導火線に火が付いたらそれで炎上するんです。

けれどもそれはネット社会に限らず、恐らく人間にはそういう部分があるのでしょう。

というわけでそういうすぐ炎上するような環境だと、炎上しないテクとか、何なら賞賛されバズるためのテクが重要になってきます。

ソフィストたちはこのバズるためのテク、即ちしゃべりの腕=弁論術を教える家庭教師的な仕事を生業にしていたのですね。

こうしてソフィストたちは善とか悪とかを雰囲気で決める世の中で活躍していくのです。やばいインフルエンサーかつマスコミみたいな存在かもしれません。

ところがそうしたすぐ炎上するアテネ社会の中で、なんとプラトンの師匠ソクラテスは「青年をたぶらかす悪いやつ」扱いされて裁判にかけられ、死刑になってしまいます。

この裁判も陪審員制度ということで多数決で決まってしまうんですね。

ところがプラトンからしてみたら、偉大な哲学者ソクラテスが死刑になることに納得できるわけがありません。善いとか悪いとかが雰囲気や多数決で決まること自体がおかしいと考えます。

そこで、善いとか悪いとかは多数決で決まるものではない、

人間のそういう雰囲気や空気感から超越した「真善美」が存在するんだ!というのがイデア論です。

この完全で真実な世界のことを「イデア」と言ったのです。有名なのは洞窟の例えでしょうか。

プラトンはそのいくつかの対話編の中でイデア―善のイデア、美のイデアなど―について語っているが、最も集中的に論じているのが『国家』の第七巻で、そこでは「線分の比喩」と「洞窟の比喩」を用いて説明している。特に「洞窟の比喩」が有名で、プラトンの言うイデアを理解する手がかりとなる。洞窟の奥深くに捕らえられている囚人が、子供の頃から手足も首も縛られたまま、洞窟内の火の光でできた壁に映る影しか見ることができないとすれば、その影が真実のものと信じるだろう。プラトンは現実のわれわれがその囚人と同じだという。つまり、私たちが現実に見ているもの(経験できること)は真実ではなく、影にすぎず、それは生まれたり消えたり、不完全なものである。囚人が縛めを解かれて上に登って行って洞窟の外に出たとき、初めは目がくらんでなにも見えないが、目が慣れるに従って影では無いもの、そして太陽そのものを知ることができる。それが真実であり、普遍的で完全なイデアである。(世界史の窓より)

プラトンの経済思想

さて、だいたいそんな感じのイデア論。そういう「雰囲気で色々決まるのマジ嫌!」な現代日本に住むとものすごくストレスが溜まりそうなプラトンなので、その経済思想もすごく理想形を追い求める感じのものになります。

ずいぶん遠回りしましたが、「経済学史への招待」 9ページを読んでいきましょう。

イデア論には、ソクラテスの刑死という個人的な経験だけではなく、衰退期アテネの経済状況も影を落としている。現代日本の視点から見ると、これ以上ないぐらいディストピアでドン引きします。

中期プラトンの代表作『国家』から、プラトンの思想と経済との関係を見ていこう。

『国家』において描き出された理想国家では、人々が国家のあり方を討論により決定される民主主義が否定され、真理に目覚めた哲学者による統治が支持される。

民主制社会が追求する自由をプラトンは徹底的に敵視した。

自由に生きるのではなく、「善く生きる」ことをプラトンは人々に求めた。「善く生きる」とは、ポリスのために生きることを意味した。

プラトンにとって人々の欲求のあり方も、すなわち自由な消費活動も規制の対象である。

「若い時から訓練すれば取り除ける欲望、役に立たず場合によっては害となる欲望」は捨て去るべき「不必要な欲望」である。財産を増やそうとする欲求も、金儲けも否定される。

そもそも労働に従事する奴隷や下層民などの身分を除けば、財産を持つことも、貨幣を使用することも禁止されている。一種の共産制社会が理想とされているのである。

この共産制社会では家族も当時の対象となる。「人々の数をできるだけ一定に保つように」、人口は完全に調整され、しかも、優れた男女どうしと劣った男女どうしの結合しか認められない。子供は親子関係が分からなくなるように社会的に育てられる。女たちも子供たちも社会の共有財産と見なされているのである。この理想国家にはスパルタと多くの共通点がある。(柳沢,「経済学史への招待」,2017,社会評論社,p9)

例えばフィンランドの北米植民地 ソイントゥラみたいな子供の育て方。ちなみにソイントゥラでこれは大不評でした。

「結婚は女性の男性への隷属である」とされて禁止され、子どもは共同体の中で育てられるべしとされました。それも既に子どもを抱えた母親には不評で、ソイントゥラはすぐに金銭的な困窮と、人々の多くの不満に満ちていきました。(歴ログ)優れた男女~の部分に至ってはもはやナチス優生学のレベルになってきて恐怖すら覚える世界ですが、これには「プラトンはとんでもないやつだ!」ではなく背景を知ることが必要です。

前述のように、師匠ソクラテスの不当な裁判での死もありプラトンは「自由と民主主義ほんとう許せない」という状態になっていました。

そして、プラトンがアテネが衰退しているときの人物であることも見逃せません。

プラトンはB.C.427年生まれ。ちょうどスパルタとのペロポネソス戦争がB.C.431年から同404年まで行われており、アテネはこれに負けます。

こうした状況の中でスパルタ的システムが優れている、とプラトンが感じ論じるのも無理のないことです。それに何といっても2,000年以上前の話ですから、現代のものさしで見てはいけません。

プラトンの「善い生き方」と経済的な背景

またプラトンがこのような「善い生き方」を論じた背景として、非常に重要なものに「当時のアテネの経済的な状況」があります。読んでいきましょう。プラトンはなぜ自由な社会を否定し、規制だらけの社会を肯定したのだろうか?戦争に負けたアテネの非常に苦しい状況が文章から伝わってきます。

ペロポネソス戦争で敗北したアテネには、それまで以上に商品経済が広まり始め、外国人による土地の購入が許されるようになる。

その結果、土地を失う市民が増え(→奴隷身分への転落)、市民間での貧富の格差が増大した。

さらに食糧供給地である植民地を敗戦で失ったことにより、食糧供給の制約が問題となっていた。

供給制約のある社会で誰かが豊かさを追求すれば、必然的に他の誰かに貧困をもたらすことになる。

このような社会で既存の身分制社会を維持するために、商品経済の浸透を防ぐこと、不必要な欲望を抑えること、人口数を一定に保つことが要請された。プラトンはこの要請を、ポリスのために生きる倫理的な生き方として提示したのである。(柳沢,「経済学史への招待」,2017,社会評論社,p9-10)

確かに生産量を一切増やすことが出来ないという制約下において、出来るだけたくさんの人が幸福になるようにするには、超管理社会みたいなものがひとつの解として浮かび上がって来るのかもしれません。

古代ギリシャのプラトンが理想とした経済は「商品経済ではなく」「欲望を抑える」ものだったというのはなかなか興味深いと思います。

このあと弟子のアリストテレスによって「財産への配慮をすべき(共有制はだめ)」「商品の売買も暮らしに必要な分はOK」など批判が行われますが、「基本的に質素倹約のほうがよい」という考え方は歴史の中でずーーーーーーーっと長い間続いていきます。

ある意味でこのときのアテネと同じように、生産力の低い時代においては欲望を抑えることこそが社会にとって合理性があったからかもしれません。

じゃあこの考え方が経済の発展を阻害したかというとそうとも言い切れず、欲望をおさえる話と金儲けをして豊かになろうの話は、生産能力の成長に合わせてうまいこと両立をしていきます。

現実を踏まえながら、いかに社会をよくしていくか。

経済に対する時代時代の見方は本当に面白いなと思います。