コロナ禍で在宅時間が増え、

ネットを使った情報収集(という名のだらだらスマホで時間つぶし)も増えた結果、

それにつれて私たちが触れることが多くなったものがあります。

それがいわゆるクソリプです。

今回はこのクソリプについて修辞学、すなわち詭弁の観点からまじめに考えてみたいと思います。

そういう本なのかと思って読み始めてみたところ、

内容はなんと「詭弁」についての一冊でした。

ネットを使った情報収集(という名のだらだらスマホで時間つぶし)も増えた結果、

それにつれて私たちが触れることが多くなったものがあります。

それがいわゆるクソリプです。

今回はこのクソリプについて修辞学、すなわち詭弁の観点からまじめに考えてみたいと思います。

Twitterには「リプライ」という返信機能がついています。

このリプライ、標準の設定では誰にでも送ることができ、

ひっくり返せばだれからもリプライが飛んできます。

現実世界の会話で急に横から入り込んでくる人は

(特にこの日本では)なかなか居ないと思いますが、

それがインターネットになると赤壁の戦いの矢のように飛んでくるから

まったく不思議なものです。

そんなリプライ(返信)の中でも残念というか、

腹が立つというか、望んでいないというか、そんなどうしようもないリプライがクソリプです。

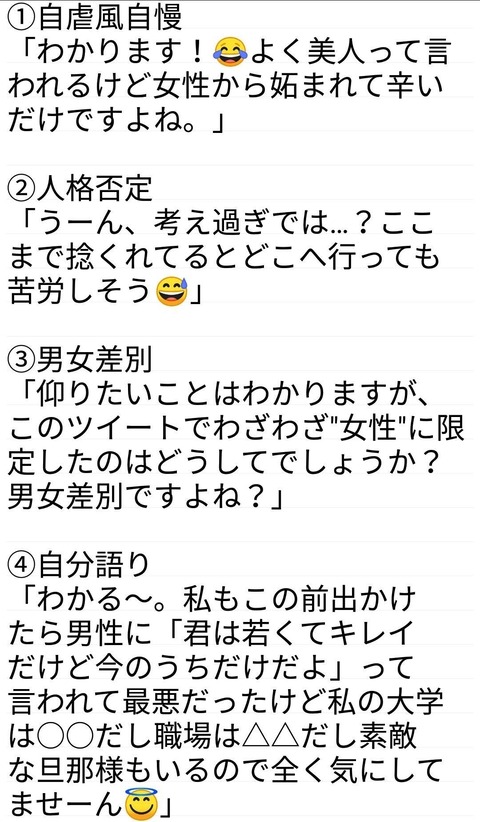

素晴らしい具体例が上がっていたので引用させて頂くと・・・

「確かにこういうの見たことがある!」と感じて頂けたら嬉しく思います。

あまり見たことがない方は、

Twitterのトレンドを追いかけて頂くと無数のクソリプと対面できます。

今だったらとりあえずコロナ関連の何かをご覧いただくと、

地獄のようなクソリプが飛び交っており

クソリプフィールドワークとしては最適です。

そして同様にYahoo!ニュースのコメント欄にも

これと同じ傾向のコメントが多数見られます。

あまりにも同じようなパターンのコメントが多く、

いわゆる“おじさんLINEごっこ”のようにわざと書いているのか、

それとも本気で書いているのか判断しかねるから厄介です。

※こうした治安の悪さから、Yahoo!ニュースのコメントも「ヤフコメ」と呼ばれ

こなれたネットユーザーからは「やばい場所」という認知をされています。

自分が理屈っぽいなあという反省があったのでこのリプライ、標準の設定では誰にでも送ることができ、

ひっくり返せばだれからもリプライが飛んできます。

現実世界の会話で急に横から入り込んでくる人は

(特にこの日本では)なかなか居ないと思いますが、

それがインターネットになると赤壁の戦いの矢のように飛んでくるから

まったく不思議なものです。

そんなリプライ(返信)の中でも残念というか、

腹が立つというか、望んでいないというか、そんなどうしようもないリプライがクソリプです。

素晴らしい具体例が上がっていたので引用させて頂くと・・・

「確かにこういうの見たことがある!」と感じて頂けたら嬉しく思います。

あまり見たことがない方は、

Twitterのトレンドを追いかけて頂くと無数のクソリプと対面できます。

今だったらとりあえずコロナ関連の何かをご覧いただくと、

地獄のようなクソリプが飛び交っており

クソリプフィールドワークとしては最適です。

そして同様にYahoo!ニュースのコメント欄にも

これと同じ傾向のコメントが多数見られます。

あまりにも同じようなパターンのコメントが多く、

いわゆる“おじさんLINEごっこ”のようにわざと書いているのか、

それとも本気で書いているのか判断しかねるから厄介です。

※こうした治安の悪さから、Yahoo!ニュースのコメントも「ヤフコメ」と呼ばれ

こなれたネットユーザーからは「やばい場所」という認知をされています。

- クソリプの学問がある

そういう本なのかと思って読み始めてみたところ、

内容はなんと「詭弁」についての一冊でした。

内容(「BOOK」データベースより)

論理ではなく、詭弁を身につけてみないか?

詭弁と聞くと、子供だましの芸当と聞こえるが、口先だけ達者になることではない。

詭弁には、思考そのものを鍛える力がある。

人が詭弁を使う時、その人特有の癖があらわれる。

その癖を見抜くことで、思考のパターンが理解でき、おのずと論議も強くなる。

論理的思考に満足しない人のための一冊。

こちらはAmazonでの紹介文ですが、

要するに「人間の言動のパターン、すなわち詭弁のパターン」を紹介している本です。

要するに「人間の言動のパターン、すなわち詭弁のパターン」を紹介している本です。

私も詭弁というとつまりダマシのことで

あまり良いイメージは持っていなかったのですが、

学問の世界の観点から広く解釈すれば

論理関係が破綻している言動すべてが詭弁であり、

クソリプはだいたい詭弁です。この本一冊が現代風にいえばクソリプ学の本ともいえます。

あまり良いイメージは持っていなかったのですが、

学問の世界の観点から広く解釈すれば

論理関係が破綻している言動すべてが詭弁であり、

クソリプはだいたい詭弁です。この本一冊が現代風にいえばクソリプ学の本ともいえます。

香西先生によれば、詭弁というのは人間の思考のくせ、

人間のバグみたいなものによって生まれるものなのだとか。

人間のバグみたいなものによって生まれるものなのだとか。

詭弁に騙される人は、単に馬鹿だから騙されるのではなく、

人間の思考がそのようなものを受け入れてしまう癖をもっているから騙されるのである

今回は「詭弁に騙されるかどうか」というよりはなぜ人は「意図せずして詭弁を言ってしまう(自分が詭弁を言っていると気づいていない)」=「思わずクソリプを送ってしまう」ことに注目しています。つまり、この先生の文章は

“クソリプを送ってしまうのは、単にバカだから送るのではなく、

人類の思考がクソリプを送るクセをもっているから送ってしまうのである”

人類の思考がクソリプを送るクセをもっているから送ってしまうのである”

とも言い換えられそうです。

クソリプは人類が背負う業なのです。

- クソリプは人類のサガだった

魔界塔士サ・ガの「これがいきもののサガか・・・。」というセリフが

めっっっちゃ格好いいと思っていますが、

クソリプは全然かっこよくない人類のサガです。

めっっっちゃ格好いいと思っていますが、

クソリプは全然かっこよくない人類のサガです。

「人間の思考の癖」について香西先生は以下のように仰っていますが

おそらくこれらのクセが人類をクソリプに駆り立てるのでしょう。

おそらくこれらのクセが人類をクソリプに駆り立てるのでしょう。

ここではそんな思考のクセをゲームのようにバグと表現して挙げていきます。

- 思考のバグ1. 意見がふたつあると、どちらかの味方になってしまう

人間は対立する二つの立場があるとき、

意識していなくとも自然とどちらかに味方してしまう性向がある。

意識していなくとも自然とどちらかに味方してしまう性向がある。

(例:森さんの辞任騒動について双方の意見を聞いていると、

自分もその意見に賛同できるか反対なのかなどつい考えてしまう)

自分もその意見に賛同できるか反対なのかなどつい考えてしまう)

- 思考のバグ2. どんな状況であっても、自分が正しいと思いこんでしまう

人間は自分だけは高潔な生き方をしていると信じて疑わず、

その逆を相手に思われたくない。そしてその認識を守る為に、もっともらしい論理をあっという間に用意できてしまう。

その逆を相手に思われたくない。そしてその認識を守る為に、もっともらしい論理をあっという間に用意できてしまう。

例えば、不景気で勤め先の家賃補助が打ち切られるとします。

当然なによりもまず自分の生活が困ってしまうのですが、

「家賃補助が打ち切られて福利厚生が悪化したら、転職市場で不利になりますよ!」などと

一般論を使って会社に訴えたりします。

当然なによりもまず自分の生活が困ってしまうのですが、

「家賃補助が打ち切られて福利厚生が悪化したら、転職市場で不利になりますよ!」などと

一般論を使って会社に訴えたりします。

これはこの人が見栄っ張りなわけではなく、この人も本気でそう思っていたりします。それが思考のバグなのです。

あげくには会社のことを「従業員を大切にしない会社」呼ばわりするなど、

往々にして、自分の歪んだ心(家賃手当が欲しい)をごまかすために

逆に周りをゆがめてしまうのです。

往々にして、自分の歪んだ心(家賃手当が欲しい)をごまかすために

逆に周りをゆがめてしまうのです。

- 思考のバグ3. 人間は自分を後世に残したがる

人間には生殖本能があり、これは子供を後世に残すためのもの。子供とは自分の分身であり、

すなわちこの欲求は自分を後世に残したいという欲求であるともいえ、

この生殖本能は生存本能の一種とも考えられます。

すなわちこの欲求は自分を後世に残したいという欲求であるともいえ、

この生殖本能は生存本能の一種とも考えられます。

この自分を肉体的に後世に残したい願望を肉体的生殖といいますが、

実は議論にもこうした側面があります。

実は議論にもこうした側面があります。

議論に勝てば言葉で相手を支配し、

自分の精神を伝搬させることができるからです。

自分の精神を伝搬させることができるからです。

よって議論によって自分の精神を広め残すことができ、

これを心霊的生殖といいます。つまり、議論に勝ちたいという欲求も生存本能によるものなのです。

これを心霊的生殖といいます。つまり、議論に勝ちたいという欲求も生存本能によるものなのです。

こうした思考のバグ1、2、3をみるだけでもクソリプが生まれる土壌がてんこ盛りであり、

こりゃヤフコメは人気コンテンツになるだろうなとしみじみ思います。

こりゃヤフコメは人気コンテンツになるだろうなとしみじみ思います。

人間のクソリプを送りたい欲を満たす場を用意するビジネス、

即ちクソリプ・ビジネスはまずます栄華を極めそうです。

即ちクソリプ・ビジネスはまずます栄華を極めそうです。

- これからも続くクソリプ時代を快適に生き延びる方法

このあと詭弁のパターンをクソリプと共に紹介させて頂こうかと思いましたが、

すっかり文字数も増えてきました。また、香西先生のこの本もぜひ読んで頂きたいのでこの辺りにさせて頂きます。

すっかり文字数も増えてきました。また、香西先生のこの本もぜひ読んで頂きたいのでこの辺りにさせて頂きます。

この本を読んで私がぜひ皆さまにお伝えしたいと思ったのは、

クソリプは人類のサガでありおそらく無くならないこと。

クソリプは人類のサガでありおそらく無くならないこと。

むしろインターネット経済が発展すればするほど、

この人類のサガであるクソリプにつけこんだクソリプ・ビジネスが

増えるに違いないと確信しています。

アクセス数が間違いなく稼げますからね。とても残念なことですが…。

この人類のサガであるクソリプにつけこんだクソリプ・ビジネスが

増えるに違いないと確信しています。

アクセス数が間違いなく稼げますからね。とても残念なことですが…。

そんなますますクソリプがあふれる世の中で生きていくためにオススメなのが、

この本で詭弁のパターンを学んで頂いて、

クソリプを一歩引いて「研究の対象にする」ことです。

この本で詭弁のパターンを学んで頂いて、

クソリプを一歩引いて「研究の対象にする」ことです。

人類の思考のバグは当然私たちも持っているので、

そのままクソリプを読んでしまうと思考のバグ1により無意識のうちに

「クソリプに賛成なのか反対なのか」という判断をさせられることになります。なんと厄介なことでしょう。

そのままクソリプを読んでしまうと思考のバグ1により無意識のうちに

「クソリプに賛成なのか反対なのか」という判断をさせられることになります。なんと厄介なことでしょう。

そこで最初から研究者というスタンスをとることで、

クソリプがクソリプを呼ぶ“クソリプ・ループ”に巻き込まれぬよう

身を守ることが出来るというわけです。

クソリプがクソリプを呼ぶ“クソリプ・ループ”に巻き込まれぬよう

身を守ることが出来るというわけです。

この本で紹介されている詭弁パターンのキーワードをならべると

「性急な一般化」

「多義あるいは曖昧の詭弁」

「わら人形攻撃」

「先決問題要求の虚偽」

「滑りやすい坂の議論」

「争点操作」

「人に訴える議論」

など様々。

見事なまでにクソリプはこうした詭弁のパターンに当てはまり、

そして人の思考はパターン化されているのだなと感心してしまいます。

そして人の思考はパターン化されているのだなと感心してしまいます。

学問を学び、一歩引いて、クソリプ研究者目線を手に入れましょう。

明日からクソリプに振り回されない人生を。

明日からクソリプに振り回されない人生を。

コメント